大磯駅から徒歩5分程度の住宅地の中に「旧島崎藤村邸」があり、無料で一般公開されています。小さな木造平屋のわずか3室の質素な建家で、庵と呼ぶにふさわしい風情を見せています。島崎藤村は、1941年(昭和16年)1月に湯河原温泉へ向かう途中で大磯に立ち寄り、郷土の伝統行事の火祭り「左義長」を見学して大いに気に入り、大磯に移り住むことを決めました。一か月後の2月には、大磯の有名な和菓子屋「新杵」が所有する空き家を借り受け、翌年にはそれを購入しています。晩年の住居として静子夫人と穏やかな日々を過ごし執筆も行いましたが、転居からわずか2年半の1943年8月、脳溢血のため71歳で亡くなりました。

島崎藤村の作品は自分や周辺の人物に起こる様々な実体験を基にする自然主義文学で、彼の奔放な恋愛遍歴や波乱に満ちた人生などが描写されます。社会性の強い「破戒」や、家族の死や没落を描く「家」、姪との近親相姦を告白する「新生」、明治維新の激変の世情に適応できない実父を描く「夜明け前」など、藤村自身の壮絶な経験が語られ大きな反響を呼びました。一方、晩年となり大磯に移り住んだ藤村は、「静の草屋」と呼ぶ庵の、お気に入りの四畳半の書斎で静かに日を送ります。小さく素朴な冠木門、割竹垣に囲まれた小庭、湯河原から取り寄せた寒椿などに、簡素を信条とする藤村の趣向を垣間見ることが出来ます。

島崎藤村を引き付けた大磯の魅力は何でしょう。直接のきっかけとなった「左義長」は、国指定重要無形民俗文化財で、地域の守り神である道祖神に家内安全や無病息災を願う火祭りです。北浜海岸に町内9地区それぞれが、藁や正月飾りなどを積み上げた山を作り、山の真ん中には7、8メートルの竹を立てます。これら9基の山に一斉に火を放ち、盛大な火祭りが行われます。この火で団子を焼いて食べると風邪をひかないという言い伝えがあります。また、藤村の居宅近くの「地福寺」は梅の名所として知られ、藤村がとても気に入っていた場所です。生前から自らの墓所とすることを望み、静子夫人とともにここに眠ります。今でも毎年8月22日には藤村忌が執り行われています。民俗文化や花木など、「温暖な気候」と「東海道の宿」として栄えた歴史などが、作家の興味のアンテナに反応していたのかもしれません。

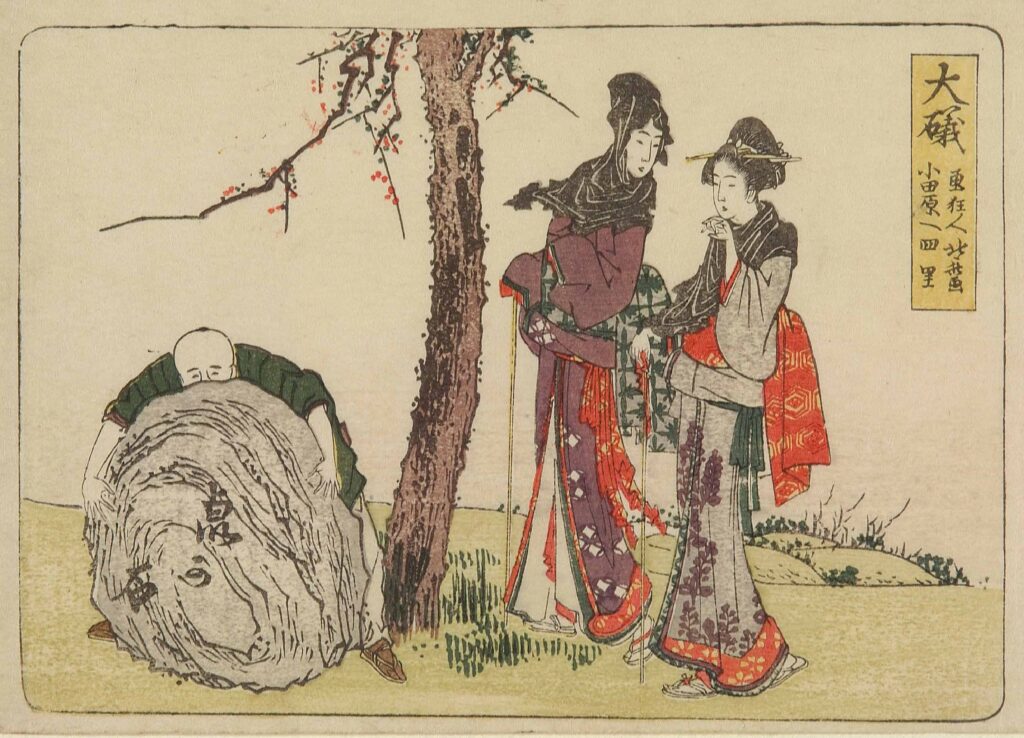

大磯の歴史といえば、「虎御前」の故事は欠かせません。鎌倉時代、子宝に恵まれない夫婦が虎池弁財天に願をかけたところ、小さな石を授かりその後寅の日に玉のような女の子が生まれます。「虎」と名付けられた女の子はその後成長し舞の名手「虎御前」となりますが、誕生のきっかけとなった小さな石も「虎」の成長とともに大きくなり、今では「虎御石」と呼ばれ「安産子授けの御霊石」として崇められています。また、虎御前は「曽我兄弟の仇討ち」で有名な曽我十郎の恋人でした。曽我十郎が刺客から襲われた際は「虎御石」が身代わりとなり、射かけられた矢や白刃から十郎を守ります。やがて曽我兄弟は仇討ちを遂げますが、命を落とします。その知らせを受けた虎御前は19歳で出家し、大磯・延台寺の起源となる「庵」を結び、曽我兄弟の菩提を生涯弔いました。今でも延台寺では5月下旬に「虎御石」の御開帳が行われます。

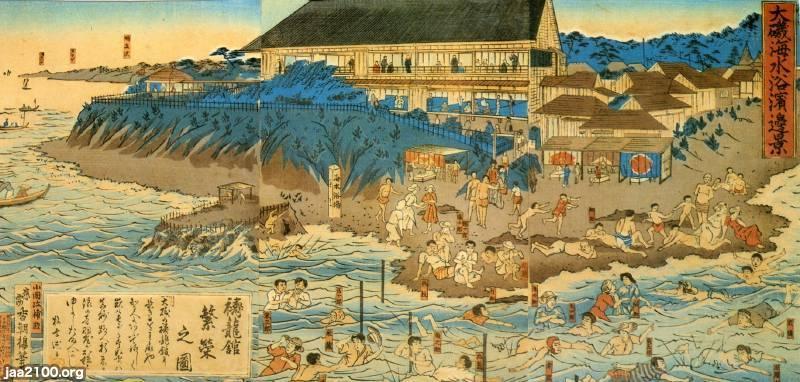

大磯は「浮世絵」の題材としても多く取り上げられています。東海道五十三次の「大磯宿」として描かれるものは、街道、海、松並木などを題材した浮世絵が多いですが、歌川広重の「大磯」は「虎が雨」の副題を持っています。「虎が雨」とは陰暦の5月28日に降る雨で、つまり曽我十郎が切り殺されことを恋人の「虎御前」が悲しみ、その涙が雨になったという言い伝えによるもので、夏の季語にもなっています。「曽我兄弟の仇討ち」は、「赤穂浪士の討ち入り」とならび歌舞伎などで幅広い人気がありましたので、「曽我物語」の浮世絵も多く描かれています。また、明治以降になりますが陸軍軍医松本順により大磯に日本初の海水浴場が開かれますと、当時最先端の風俗「海水浴」を題材にした浮世絵も多く描かれるようになりました。大磯は、時代を超えて人気の場所だったことがわかります。

大磯は、政財界の重鎮の別荘があったことで有名ですが、島崎藤村のような文人にも好まれ、地域に根付く伝統文化や伝承が残り、多くの浮世絵などにも描かれる、「万人に愛された土地」であったことがわかります。

---------------------

---------------------

大磯に関する関連記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。