彦根城は国宝の天守を持つ城のひとつとして有名ですが、城郭内には天守以外にも多くの重要文化財の櫓や門、馬屋などが現存しているほか、かつての表御殿跡地に復元された「奥」の部分の木造復元棟と「表」の部分には建物の平面形状を踏襲して建設された博物館、そして下屋敷跡に復元した槻御(けやき)殿、池泉式回遊庭園の玄宮園など見どころがいっぱいです。

彦根城

日本の城の歴史を振り返ってみますと最盛期には3,000もの城郭が乱立していましたが、徳川幕府の一国一城令によって約170にまで整理され明治維新を迎えました。明治新政府は1873年(明治6年)の廃城令により明治7~8年で2/3の城を廃却しました。現在のところ「全国城郭管理者協議会」に登録している城は48城となっています。

なかでも彦根城は国宝の天守を持つ城として有名で、技巧を凝らした天守といえば他に比べるものがないとまで言われています。国宝の天守を持つ城は彦根城以外には松本城、犬山城、姫路城、松江城の4城だけです。そのほか天守が現存している城としては、弘前城、丸岡城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城の7城があります。

彦根城全体図

彦根城天守は小さいといわれていますが、天守のある本丸は小高い山の上にあり、そこに至るには急な山道を登りいくつもの防御の櫓門を越えていかなくてはなりません。本丸以外にも太鼓丸、鐘の丸、西の丸などの曲輪(くるわ、城内で区画された小区域)があり、城全体としては大きな印象さえ持ちます。

天守(国宝)

彦根城の天守です。3階3層の屋根で構成され、切妻破風、入母屋破風、唐破風を巧みに組み合わせた屋根の線が美しく、また2階、3階の窓は花頭窓、3階には高欄付きの廻り縁を施すなど外観を重視した荘厳な美しさが見て取れます。

天守側面からの見上げです。3階屋根が唐破風、2階が入母屋破風となっており、正面とは破風の配置が異なっています。2階、3階の花頭窓がよく見えています。

天守を裏にあたる西の丸から見た状態です。天守の左に附櫓と多門櫓が付属しているのがわかります。

下の左の写真は天守内部から附櫓に降りる入口ですが、附櫓と多門櫓の耐震性能の問題で立ち入り禁止となっていました。

下の右の写真は天守内部の階段です。ものすごく急な階段なのでガイドの方にお尋ねしたところ階段の角度は62度で「急な階段」全国2位だそうです。ちなみに1位は福井の丸岡城で64度あるそうです。丸岡城の天守はかつて国宝に指定されていましたが1951年(昭和23年)の福井大震災で倒壊してしまいました。現在は元の古材を80%使用して再建し、国の重要文化財に指定されています。

天守3階からの眺望です。琵琶湖は近く、また平地からはだいぶ高いところにあることがわかります。彦根城は四方が平地ですので、道行く人々や琵琶湖を進む水運の人々からもよく見えたことと思います。

櫓門

彦根城は山城ですので割と急で狭い山道を登っていかなくてはなりません。途中には防御の櫓門がいくつかあります。石垣も急で幾重にも重なるように築かれています。

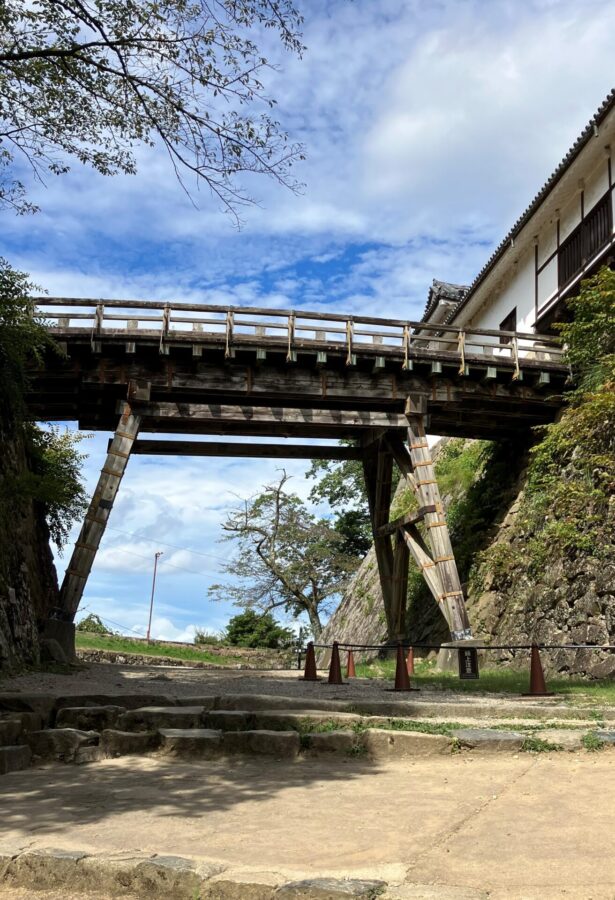

天秤櫓(重要文化財)

山道を登って行って最初にあるのが天秤櫓です。天秤櫓には鐘の丸から廊下橋がかかっていて、通常は鐘の丸に回り込んでから廊下橋を渡って奥に進みます。ところが戦時にはこの橋を落とすことにより敵は急な石垣をよじ登らないと本丸に近づけないこととなり、高い防御性能を発揮することができます。

太鼓門と続櫓(重要文化財)

太鼓門と続櫓は天守がある本丸表口を固める櫓門で、合図の太鼓を置いたことから名付けられたといわれています。建物の背面は写真のように解放され高欄付きの廊下となっており、櫓では大変珍しい構造となっています。

彦根城博物館

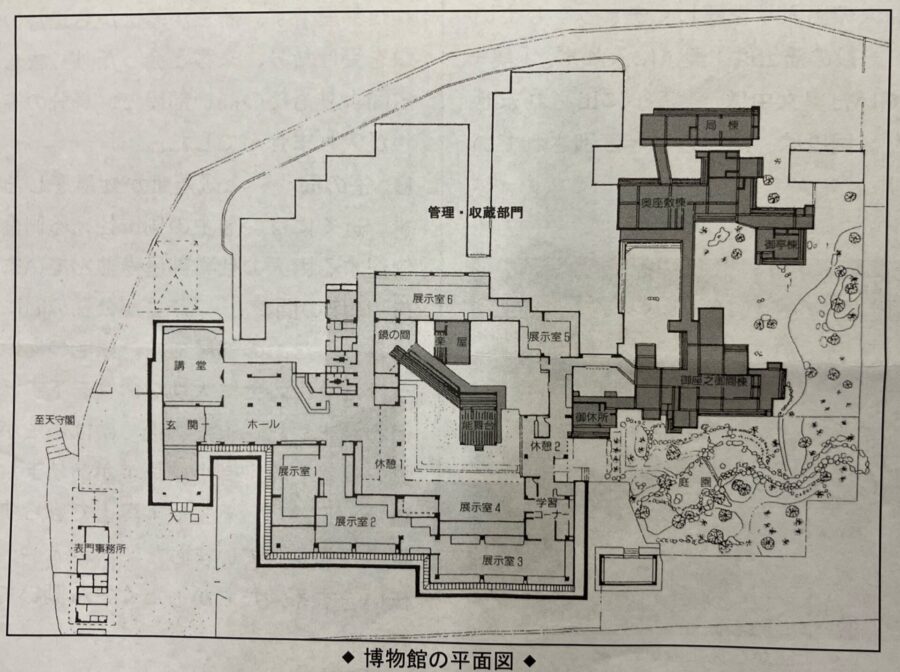

彦根城表御殿は江戸時代初期の1615年から1622年頃に建てられ、彦根藩の政治と藩主の生活の拠点となってきました。明治時代に取り壊されましたが、昭和50年代から復元の機運が高まり、1987年(昭和62年)彦根城表御殿跡地に、藩主が私生活を行っていた「奥」の部分は木造で復元し、公務を行っていた「表」の部分は建物の平面形状を踏襲し遺構を保存しつつ、外観を復元した鉄筋コンクリート造で展示・収蔵施設を建設しました。

表御殿

「奥」の復元

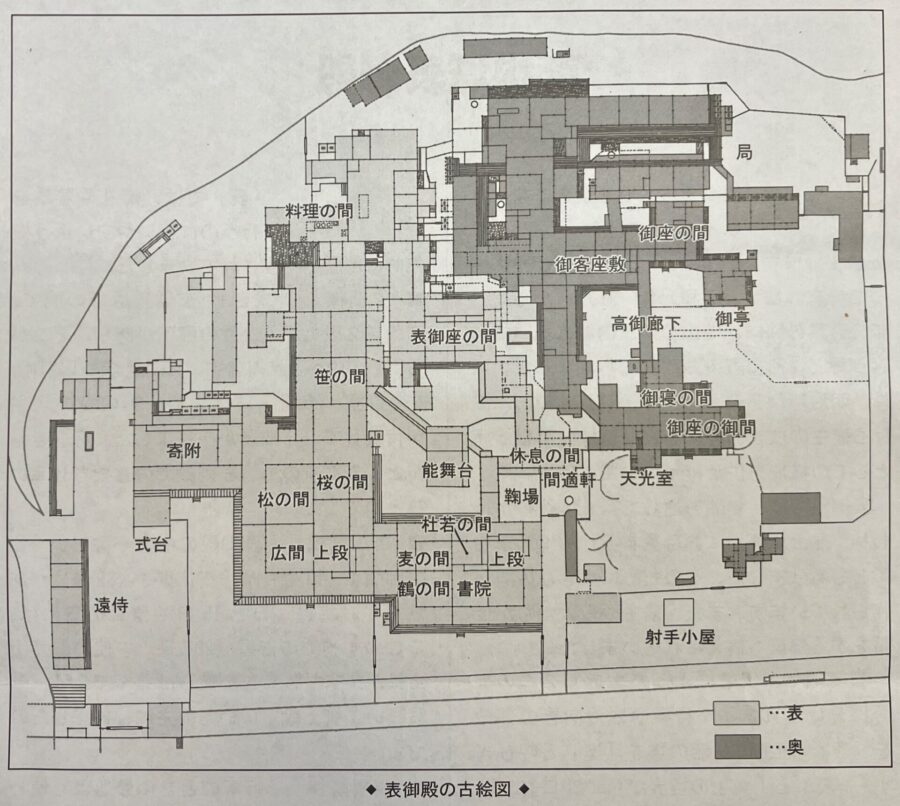

古絵図と博物館平面図を見比べてみると、「奥」の部分で主に藩主が使用していた部分が位置も正確に木造で復元されています。藩主が用いた茶室「天光室」とそこから眺める庭園も復元されています。

「御座の御間」とそこから一段高い「高御廊下」を通ってさらに奥へ進んだ「御座の間」の書院です。奥に行くほど私的な空間となることが一段高い廊下で表現されています。

「表」の古絵図と博物館平面

表御殿の古絵図を見ると、式台(玄関)と寄附(待合室)を入り、右に進むと広間4室があり全部合わせると286畳です。その奥の書院は広間より格式が高く身分の高い藩士しか入れませんでした。笹の間は上級藩士の仕事部屋です。御座の間は藩主が公務の合間に休憩するための部屋となります。

建物の平面形状を踏襲することにより遺構を保存しつつ、耐火・耐震性能に優れた鉄筋コンクリート造で展示・収蔵施設を建設しました。外観は明治時代初期に撮影された写真などをもとに復元されています。

能舞台

博物館の中央に建つ能舞台は、表御殿の中で唯一現存している江戸時代の建物で彦根市指定文化財となっています。1800年(寛政12年)にこの場所に建てられた由緒ある建物です。現在でも毎年この舞台で能や狂言の会が開催されています。

大名美術工芸品

彦根藩は譜代大名筆頭の井伊家が歴代の藩主を務めており、豊富な美術工芸品が残されています。武家を象徴する甲冑や刀剣、能面・能装束、雅楽器、茶道具、調度品、書・絵画などあらゆる分野にわたっています。

槻(けやき)御殿、玄宮園

槻(けやき)御殿

槻(けやき)御殿は、下屋敷として1677年(延宝5年)に着工され1679年には完成したといわれています。2006年(平成17年)から歴史的建築物の保存修理事業が行われています。

玄宮園

玄宮園は、江戸時代前期に作庭された大規模な池泉回遊式庭園です。池泉には大小さまざまな4つの中島が築かれて様々な形式の橋が架けられており、回遊する園路は当時存在していた4つの茶室に誘うように巡っています。

その他

馬屋(重要文化財)

城内に残る馬屋は全国でも珍しく彦根城にしかありません。藩主の馬など21頭が繋がれていました。2015年(平成27年)に2度目の文化財保存修理が行われ、こけら葺きの屋根も美しく往時の姿が再現されています。

時報鐘

時報鐘は、もともと鐘の丸にありましたが鐘の音がより場内に聞こえるようにと太鼓門近くに移設しました。鋳造にあたってはいい音色になるように大量の小判が投入されたといいます。

いろは松

昔は47本あったことから「いろは47文字」にちなみ、「いろは松」と呼ばれています。土佐松で地上に根が張り出さないないため、人馬の往来の邪魔にならないのでわざわざ土佐(高知)から移植したものです。

まとめ

彦根城は国宝の天守以外にも様々な重要文化財の櫓などが残されています。表御殿も博物館として復元されていますし、下屋敷跡の槻御殿と玄宮園も美しく復元整備されています。JR彦根駅から徒歩10分程度で、彦根駅は新幹線停車駅の米原からひと駅です。名古屋、京都からもアクセスしやすいので機会があれば訪れてみてはいかがでしょう。