葛飾北斎は「富嶽三十六景」などで有名ですがこれら「多色刷り浮世絵の錦絵」を制作したのは70歳代のころです。80代になると「肉筆画」に傾倒し、83歳以降に北信濃「小布施」にたびたび訪れ多くの肉筆画を残しています。そんな北斎の晩年に焦点をあてて解説してみましょう。

葛飾北斎

錦絵(浮世絵)は北斎晩年の作品

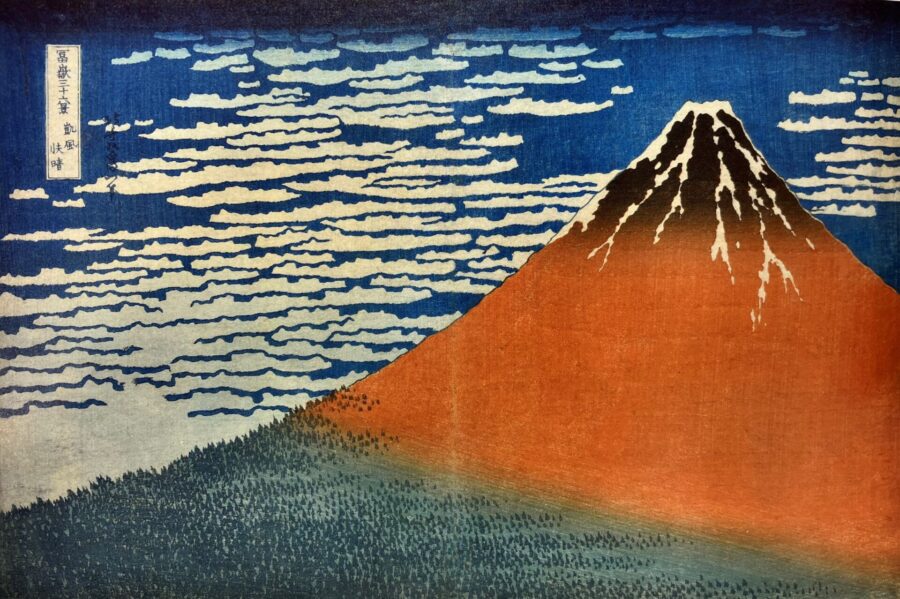

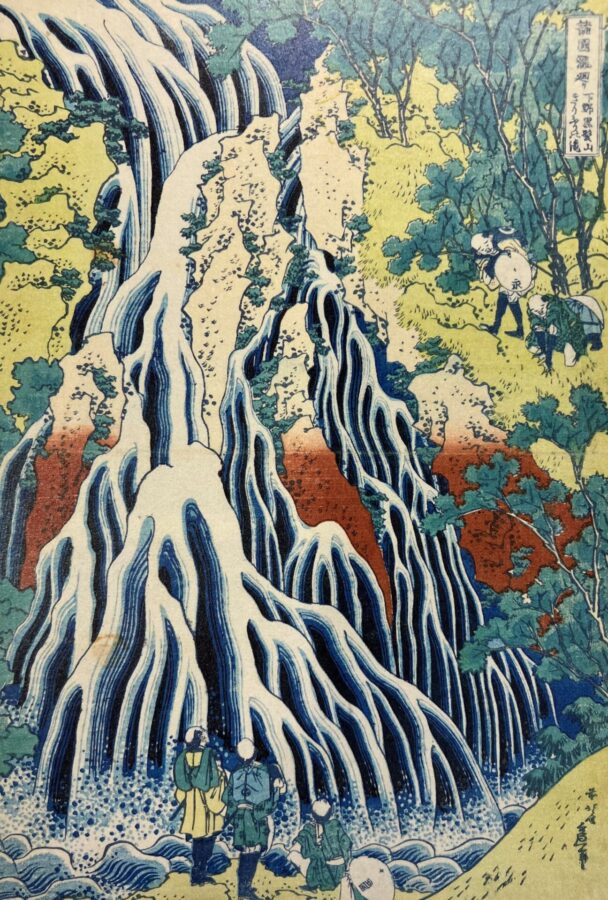

75歳の時に描いた絵本「富嶽百景」の序文に「己6歳より物の形状を写すの癖有りて」と述べています。幼少の頃より絵一筋の人生を送ってきました。そして晩年72歳の時に横大判錦絵「富嶽三十六景」全46枚を製作、74歳の時に縦大判錦絵「諸国瀧廻り」全8枚を製作するなど今日北斎の代表作とされる名画を数多く世に送り出しました。

小布施で北斎は肉筆天井絵を制作

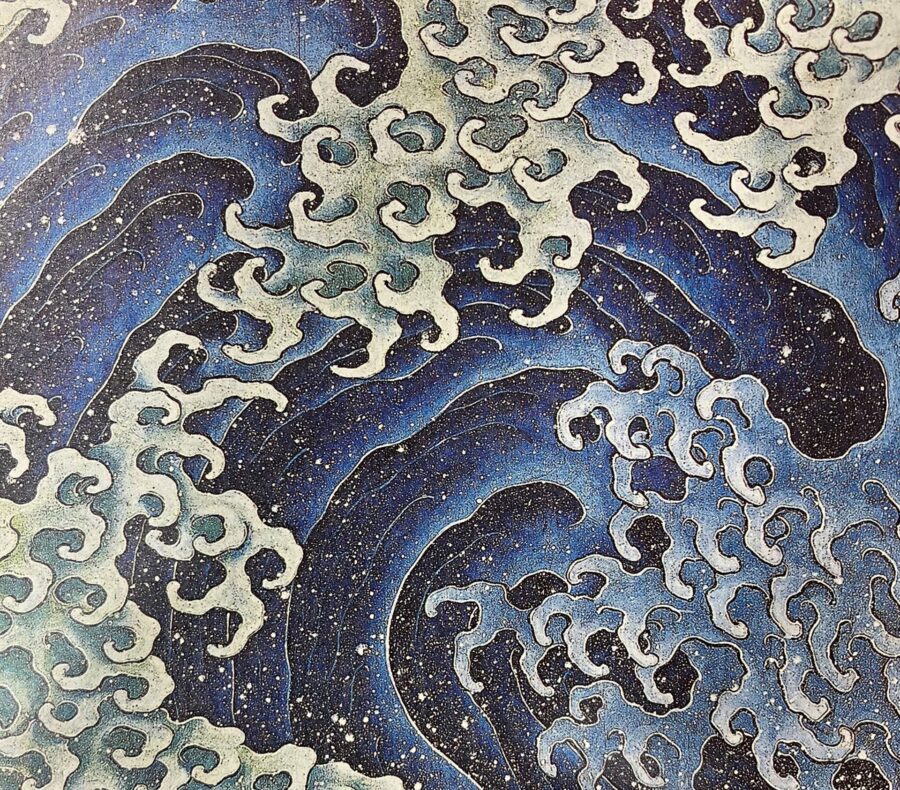

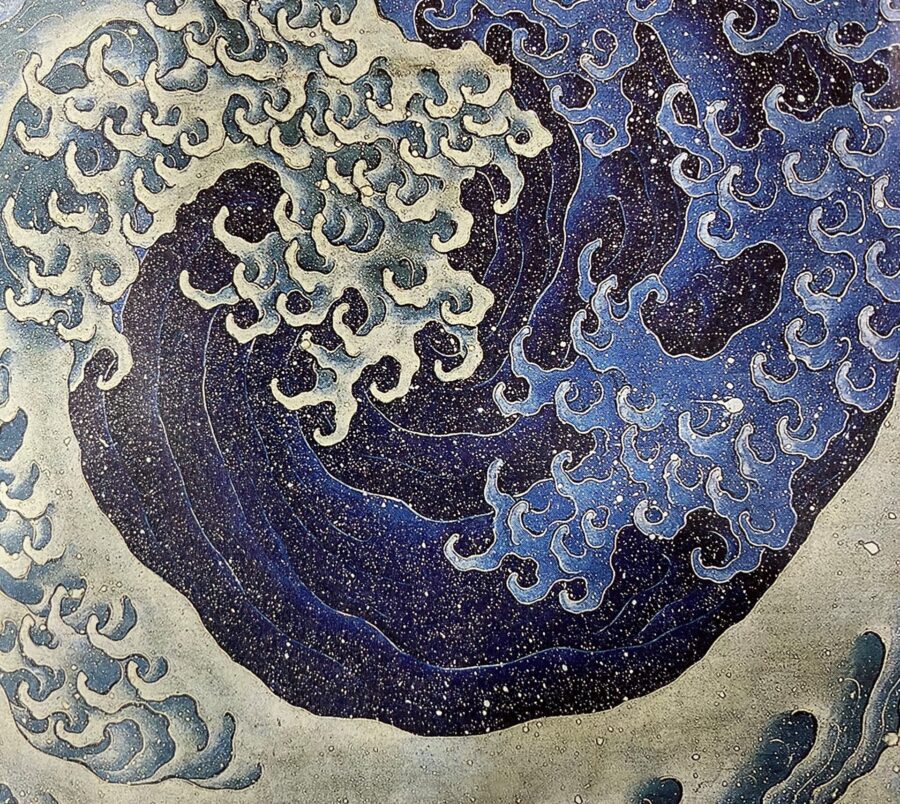

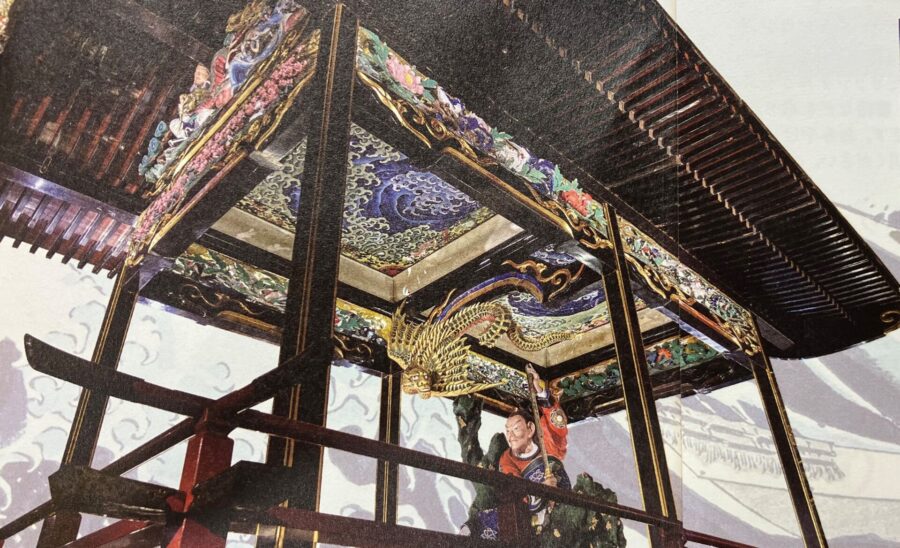

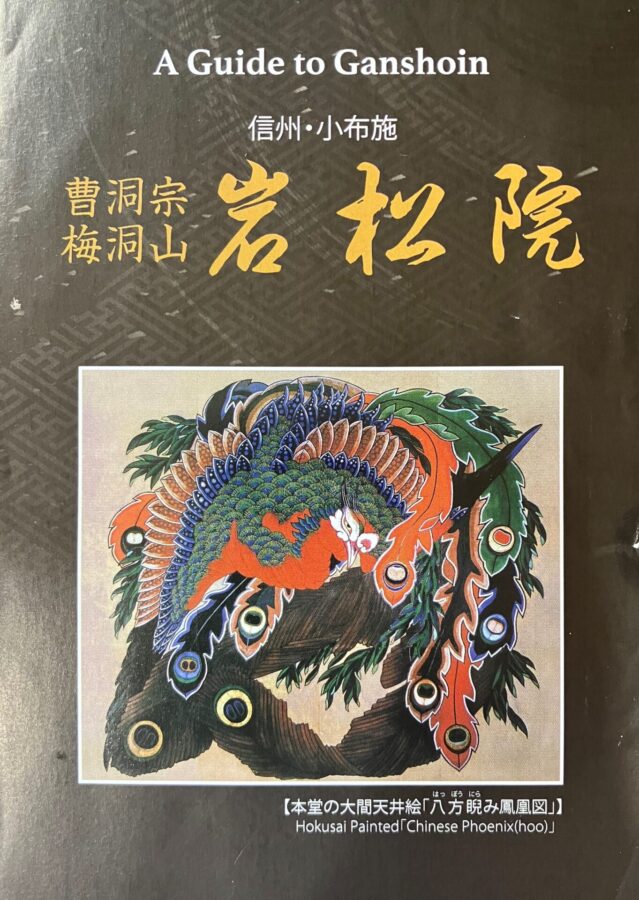

小布施は当時は北信濃の経済の中心地であるとともに文化も栄えた土地柄でした。小布施の豪商であり文化人でもあった高井鴻山が北斎を小布施に招きました、時に北斎83歳の時です。北斎はその後3回小布施を訪れ、85歳の時には東町祭屋台の天井絵「龍」「鳳凰」を描き、86歳の時には上町祭屋台の天井絵「男浪」「女浪」を描いています。88歳で訪れた際は岩松院本堂大間の天井絵「八方睨みの鳳凰図」を描いています。

東町屋台天井絵

上町屋台天井絵

岩松院本堂大間天井絵

北斎の肉筆画

「桔梗」は北斎戴斗の画号が印されていますのでおそらく50歳前後の作品だと思われます。輪郭線を使わず濃淡で表現された花と葉、練達した筆使いの茎など上品で涼しげな雰囲気に満ちています。「浮世絵」とはまた違った魅力を感じる肉筆画です。

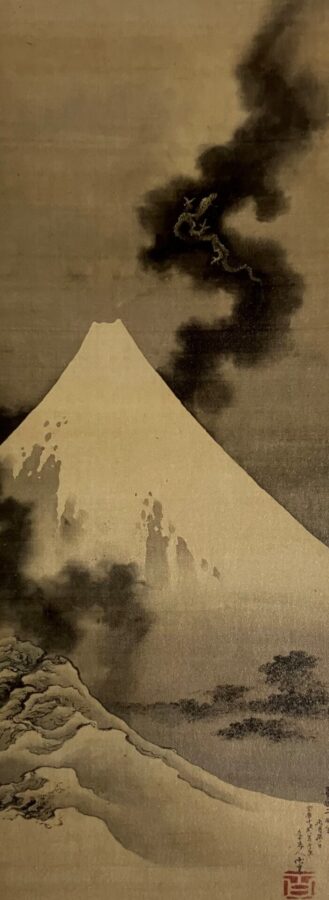

「富士越龍図」は90歳の1月に描きました。その3か月後の4月に北斎は亡くなっています。富士を越えて天に昇る龍に北斎は自分を重ねていたのでしょう。

小布施

北斎館

北斎館は、小布施町に残る北斎の作品を一堂に集めるため1976年(昭和51年)に開館しました。小布施と北斎の繋がりを解説する映像の上映や企画展示室、常設展示室、祭屋台展示室などからなっています。

北斎の天井絵が描かれた2基の祭屋台(長野県宝)が展示されています。

高井鴻山記念館

高井鴻山は幕末維新の激動期に陽明学の信条である知行合一(知識は実践を伴わなければならない)の精神を貫いた人です。15歳から16歳まで京都や江戸で学問や芸術を修め、幕末の思想家たちとの交流において、鴻山もまた幕末維新の変革に関わってきました。北斎などの文人墨客を招き小布施を文化の香り高い地に育み、晩年には東京や長野に私塾を開き教育活動に専念しました。

記念館の中に今も残る「悠然楼」の2階奥の間です。木造2階建ての数寄屋造り京風建築(板目や節などが適度にあるのが自然とする)で、今では築200年を超えています。当時は鴻山の書斎兼サロンで鴻山を訪れてきた幕末の志士や北斎などの文人墨客がここで語り合いました。写真にあるのは鴻山愛用の火鉢です。

岩松院

開創1472年の古寺です。本堂内の大間の「21畳の大きさの天井絵」は北斎が1年かけて描きました。中国から輸入した岩絵具代だけで150両かかったといいますから、1両10万円とすると現在の価格で1,500万円もの絵具代です。さらに使用した金箔は4,400枚にものぼります。だからでしょうか170年以上経った今も一度も塗り直さずにその美しさを保ち続けています。

街歩き

栗の小径

栗の小径は名産の栗の木を敷き詰めてあり、木の感触が足に優しいやすらぎの小径です。北斎館と高井鴻山記念館の東門をつなぐ路地のことです。

小布施マップ

小布施町は小さく半径2kmの中に納まる長野県で一番小さな町ですが、さらにその中心部は小さく固まっています。長野電鉄の小布施駅から中心部まで徒歩8分程度で、北斎館や高井鴻山記念館、飲食店、お土産処などが集まっています。

栗・和菓子、酒蔵

小布施の中心地は路地が入り組みその所々に菓子の工房や酒蔵などが点在しています。栗の歴史は600年ともいわれ江戸時代には将軍家への献上品だったそうです。今では栗鹿ノ子など様々な銘菓となっています。また、小布施には造り酒屋が4軒あり小布施の良質な水と米、恵まれた気候のもと美味しい日本酒が造られています。

小布施堂「栗鹿ノ子」

小布施中心部の小径

周辺の観光

今回ご紹介した施設以外にも小布施には様々な美術館や古刹、温泉などがあるほか、花を生かした町づくりが行われています。長野駅から長野電鉄で小布施駅まで35分、車だと上信越自動車道「小布施スマートIC」から5分ですので、一度訪ねてみてはいかがでしょう。

北斎についての別記事があります。ご興味がある方はお立ち寄りください。