姫路城は「国宝5城」のうちのひとつで、日本で最も美しい城とも言われています。戦国時代から江戸時代にかけての建築技術を示す重要な遺産で、1993年(平成5年)には日本初の世界遺産にも登録されました。

姫路城

JR姫路駅から正面に見える姫路城までは、徒歩で概ね15分程度です。大手門前には「国宝 姫路城」の銘石とともに、松、桜門橋、姫路城と、日本を代表するような景色が見られます。

概要

姫路城の「国宝建造物」は、大天守とそれを取り囲む小天守3棟と、渡櫓4棟の計8棟です。そのほかの櫓、門、土塀など74棟が「重要文化財」に指定されています。大天守の高さは、海抜91.9m(姫山45.6m、石垣14.8m、建築物31.5m)で、5重の屋根を持つ7層の建築物です。

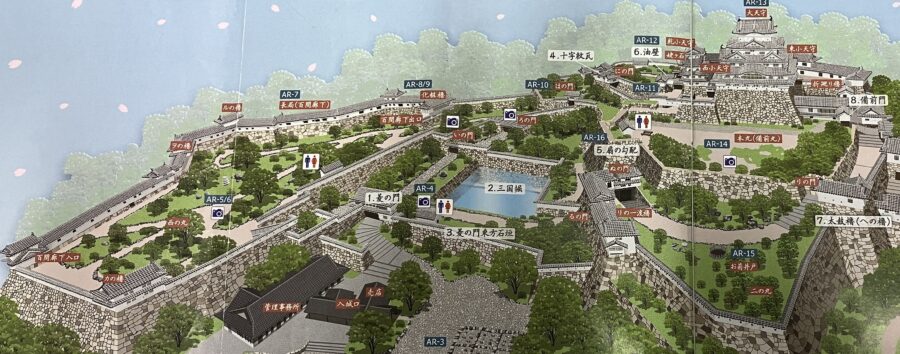

城壁内の内曲輪から外に中曲輪、外曲輪と広がり、青線内の外堀(跡)の内側が広い意味での城内とされ、「総構」と呼ばれていました。近代になって鉄道が敷設される際も城域の総構を避け、山陽本線は外堀の南側を、播但線は東側に造られました。

天守

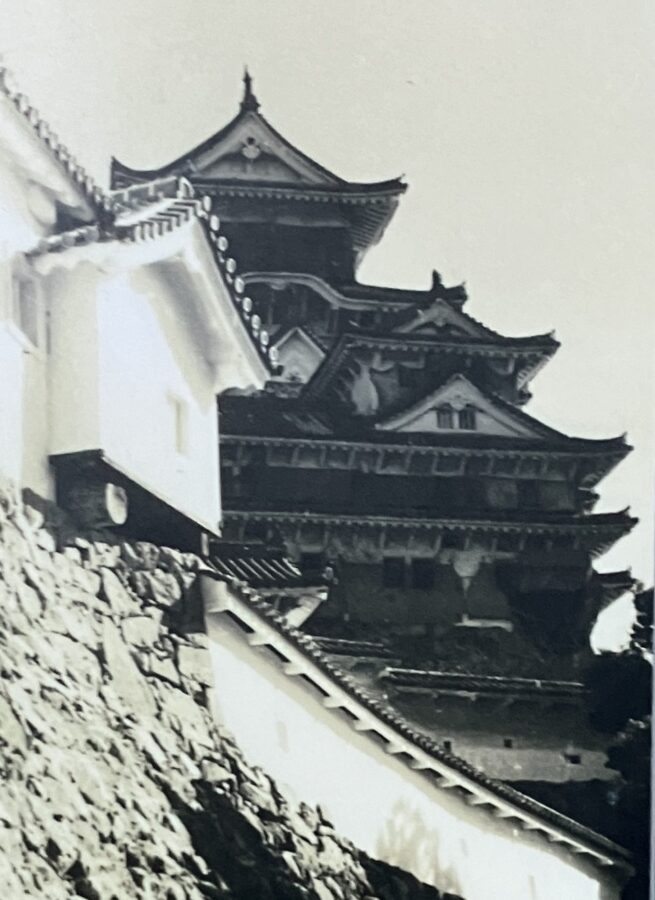

大天守を守るように東、西、乾の三つの小天守が渡櫓で結ばれて連立しています。きりりと凛々しい千鳥破風と柔らかな唐破風の折り重なる陰影が、白漆喰で総塗籠された城壁に映え、美しさが際立ちます。

大天守から西小天守、乾(北西)小天守を見た写真では、小天守・渡櫓の屋根が重なり「守られている感」がしっかり出ていて、安心できます。

大天守から正面、南に向けての眺望は素晴らしく開けています。足元の本丸(備前丸)、その先の二の丸、三の丸を越えて、まっすぐ伸びる道路の先にJR姫路駅があります。

大天守の最上階には「長壁神社」が祀られています。御祭神は土地(姫山)の氏神様で、近代になり大天守最上階で祀られるようになりました。

構造

姫路城大天守は東西2本の大柱が地階から5階までの通柱となっており、昭和の大修理以前には東大柱に37㎝の傾きが生じていました。通柱最頂部には鉄板の補強が見られますが、これは昭和の大修理の際に補強されたものです。5階、6階を見学して歩いていると、床の一部に傾きが感じられます。純木造の構造物ですし、大変多くの見学客が登っていますので、「一抹の不安」を覚え早々に大天守を後にすることにしました。

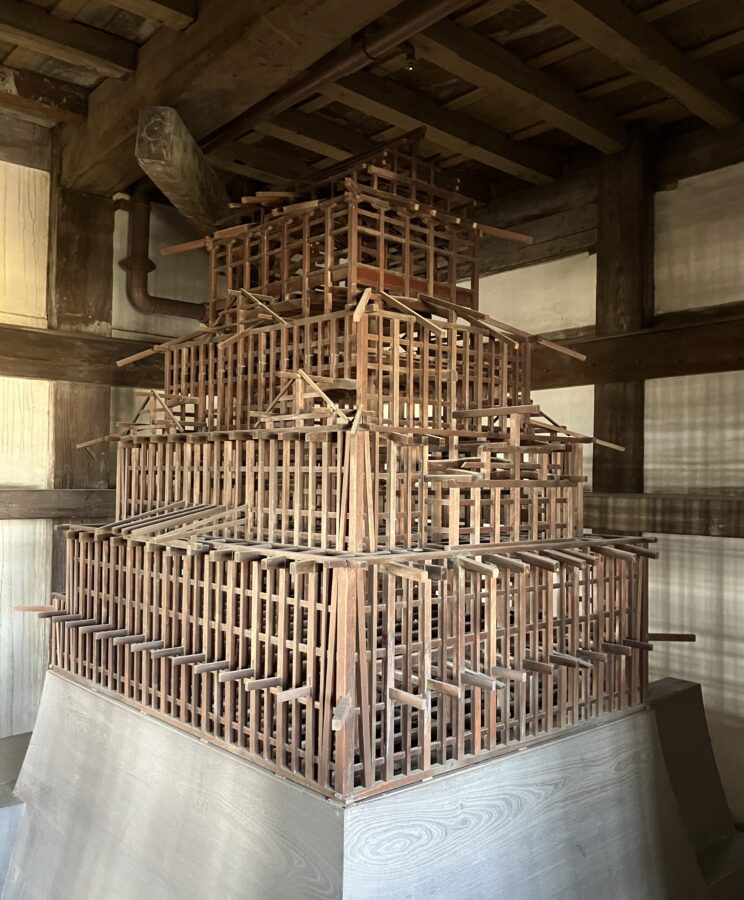

大天守から降りる途中にもいろいろな展示があって、なかには昭和の大修理の際に作成された「1/20縮尺の軸組構造模型」がありました。昭和の大修理は築城以来初めての「全解体修理」だったので、技術的な特徴や構造上の問題点、解体と組み立ての方法の検討のために作成されたものです。これを一目見たことで、「先ほどの不安感」は払拭されました。専門家でなくても安定した構造体であることは納得できます。

戦う機能

城内の道は迷路のようになっており、枝分かれする道や鉄扉のついた頑丈な門、ひと一人がやっと通れるような抜け穴のような門など、敵を容易に大天守に到達させない様々な工夫がされてます。建造物としての城そのものの魅力はもとより、広い城内の通路や門・塀なども当時の姿に準じて保存展示されているところは、姫路城見学の大きな魅力のひとつだと思います。

千鳥破風があるため窓が高くなっていることから設けられている「石打棚」や、各所に設けられている「武具掛け」、伏兵を配置する「武者隠し」、など戦うための機能も各所に工夫されています。城内の諸機能についての説明や展示も必要最小限にとどめ、天守内の雰囲気を損なっていないところにも好感が持てました。

昭和と平成の大修理

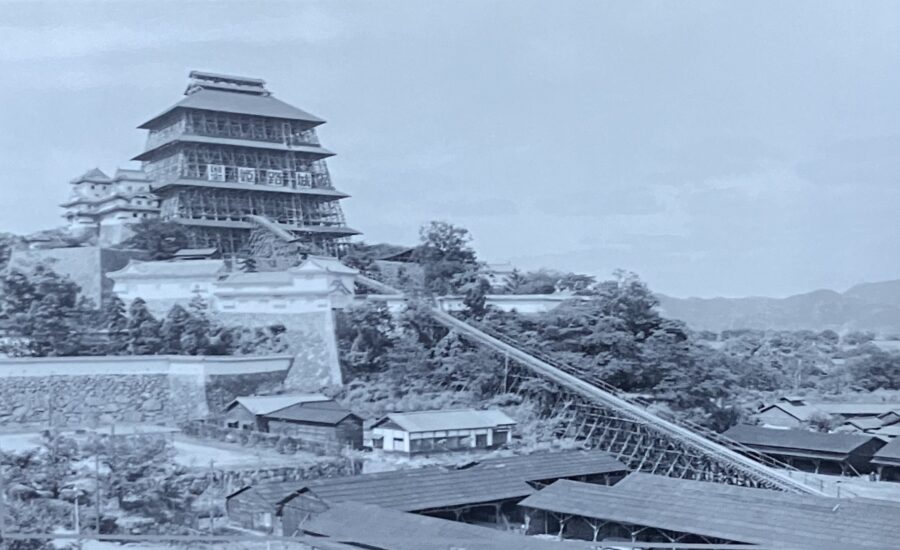

1956年(昭和31年)から始まった「昭和の大修理」は、概ね8年を要する大工事でした。大天守は全ての建物を一度解体して部材を補修し、再度組み立て直すというもので、築城以来350年ぶりに初めて行われました。まずは大天守に素屋根を架け、延長200mにも及ぶ資材搬入用の大桟橋(スロープ)を設けて工事は進められました。大天守の工事のあと、周囲に連立する小天守、渡櫓の修理も行い「昭和の大修理」が完了します。

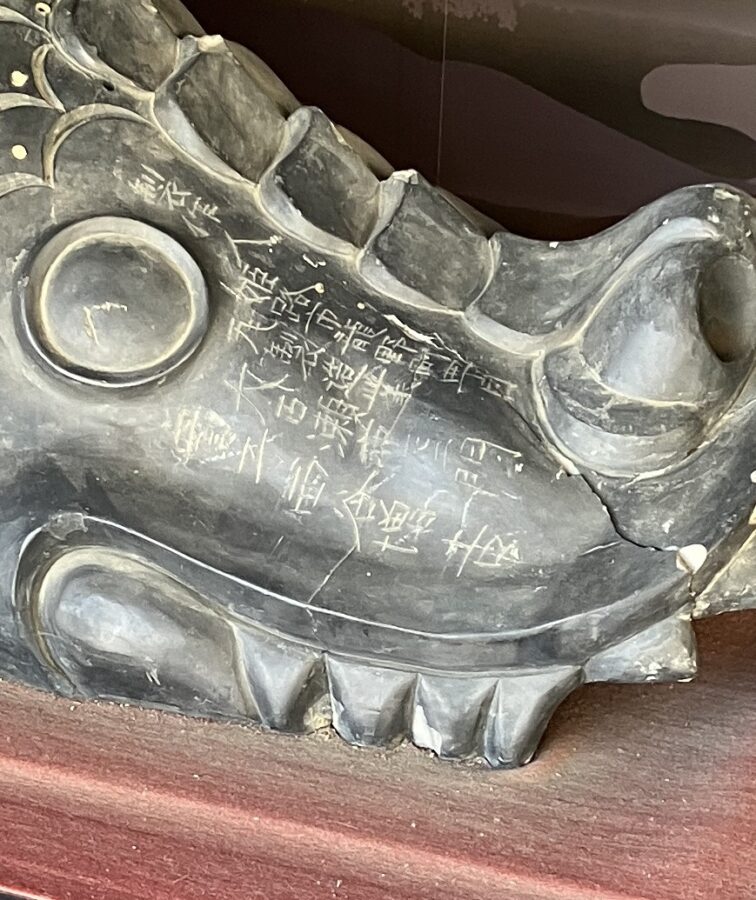

昭和の大修理の際に交換された大天守の棟両端に付けられていた「鯱(しゃち)」で、5代目に当たるものだそうです。堂々とした美しい鯱ですが、顔に記された製作者の筆跡は決して達筆とは言えず、「造形」と「名筆」は別の才能なのだと、妙なところに合点がいきました。

「平成の大修理」は、大天守の瓦の葺き直しや、壁の補修を中心とした本格的な保存修理工事で、2009年(平成21年)から6年計画で実施されました。瓦や外壁の漆喰の塗替え工事は、概ね50年に一度は行うこととされています。修理工事の直後は、色が「白すぎる」との声もあったようですが、年月を経て現在は落ち着いた美しい白さとなっています。

戦争に耐えた姫路城

第二次世界大戦において、姫路市は2度の空襲で全市街地の76.7%が壊滅しましたが、見渡す限りの焼け野原に、姫路城だけがまるで奇跡のように威容を誇っています。「城の価値を認めた米軍が爆撃を回避した」との噂も立ちましたが、事実は少し異なるようです。姫路大空襲に加わった米軍のB29機長の証言によると「城があることを知らなかった。上官から城について何の指示もなかった。」とのことです。さらに「攻撃目標マップの赤線で囲んだ目標上空に差し掛かったとき、レーダーが『水面』の存在を示した。当時のレーダーは水面と陸地の区別しかできず『池か湖か海か』と判断し、焼夷弾を落とさなかった。」と語っています。つまり、城を取り囲む「堀」が「池」と誤認され、焼夷弾が落とされなかったというのが真実です。

西の丸

西の丸の外周には櫓群が延々と続き、その延長は約300mもあり「百間廊下」とも言われています。防備のための機能のほか、北の部分には長局(ながつぼね)といわれる女中が住んでいたエリアもあり、北端には千姫(徳川家康の孫)が休憩所として利用した「化粧櫓」と呼ばれる櫓があります。

西の丸から見る姫路城は、圧巻の美しさです。白漆喰の城壁と大天守、小天守が折り重なり、千鳥破風や唐破風などの意匠が華やかさを演出しています。壮大なスケールと繊細な景観から「白鷺城」とも呼ばれています。

好古園

姫路城の場外西隣に位置する好古園は、1992年(平成4年)に姫路市制百周年を記念して開園した「池泉回遊式」の日本庭園です。松、竹、花、月見、茶、池など九つのテーマで作庭され、一部は姫路城を借景としています。姫路城の入場券とセットで販売されていることや、園内にレストランがあることなどから、多くの観光客で賑わっています。

まとめ

朝の9時から12時過ぎまでたっぷり3時間の見学です。電車の都合で好古園は少し駆け足でしたが、大満足の「姫路城」見学でした。午前中でしたので比較的すいている状態で見学できましたが、出るときは入場券販売所に行列ができていました。帰りは歩き疲れたのでバスで姫路駅まで戻ることにします。好古園前のバス停から、概ね10~15分おきに姫路駅行きのバスが出ているので便利です。

----------------------

姫路城見学のあと四国に渡り、愛媛「松山城」を見学した別記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。

姫路に関する別記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。