迎賓館とは、世界各国の国王、大統領、首相などの賓客をお迎えする国の迎賓施設です。東京にあるネオ・バロック様式の迎賓館赤坂離宮が、これまで多くの賓客の宿泊や首脳会談、署名式、晩餐会などの接遇行事を担ってきましたが、その後和風の迎賓施設を建設する機運が盛り上がり、2005年(平成17年)京都御苑内に京都迎賓館が開館しました。2016年(平成28年)からは接遇行事に支障のない範囲で一般公開もされています。総工事費は240億円(坪500万円)といわれています。

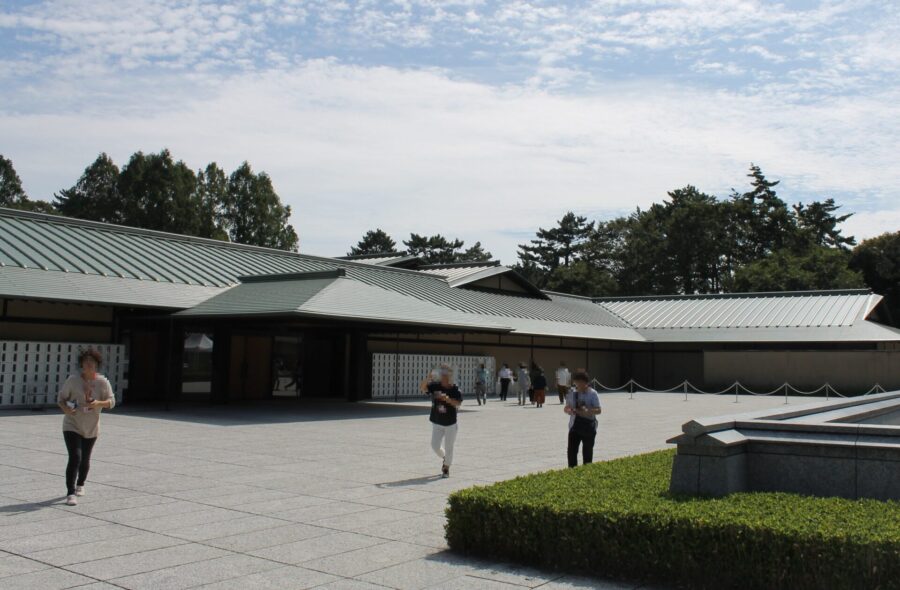

外観

日本の伝統的な住居の様式である入母屋屋根と数寄屋造りの外観が、品格のある和風の佇まいを醸し出しています。

端正でありながら重厚感も醸し出す正面玄関、車寄せです。扉は樹齢700年のケヤキの一枚板です。

内観

日本の和の空間を演出するため、内装には「木」や「紙」が豊富に採用されています。床板には欅(けやき)材を使用し、カーテンは一切使わず開口部には「障子」が誂えられています。

聚楽の間

聚楽の間は、招待された賓客の控室とするほか、随行員の待合としても使用されるなど多目的に活用されています。

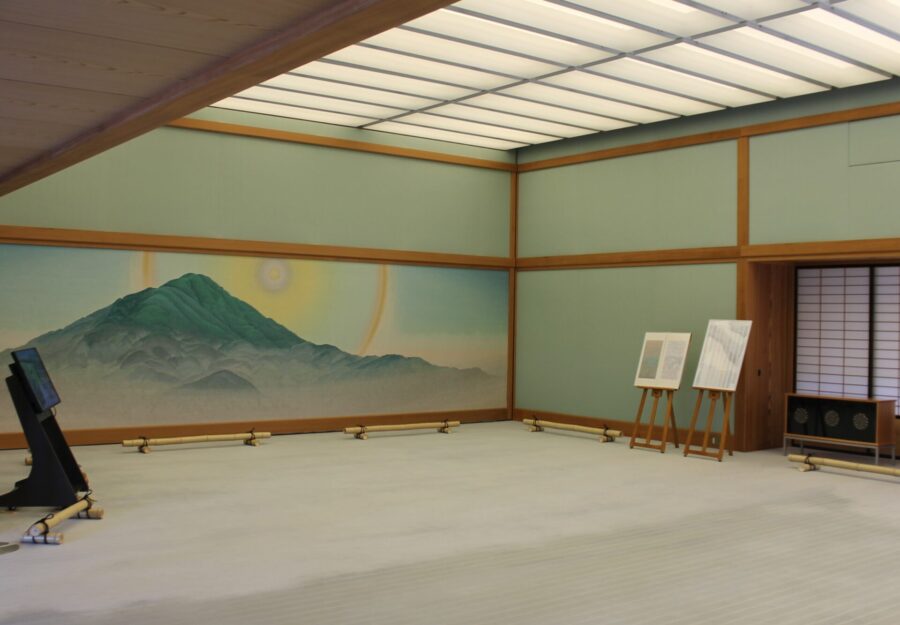

夕映えの間

夕映えの間は、大臣会合などの会議や晩餐会の待合として使用されています。向かい合う壁面のそれぞれに、京都の東の比叡山を月が照らす様と、京都の西の愛宕山に夕日が沈む様が描かれています。

藤の間

藤の間は、京都迎賓館のなかで最も大きな部屋で、洋食の晩餐会や歓迎式典の会場として使用されています。

「櫛の歯」の形にテーブルを並べた宮中晩餐方式のレイアウトで約60名、円卓で約120名までの会食が可能です。壁面の装飾は織物で、天井照明は本美濃紙と京指物の伝統的技能による格子の光天井です。

大きな藤の花の脇には満開の桜も表現されています。

宮中晩餐方式のレイアウトが部分的に再現されていました。

テーブルセッティングの様子も再現されています。

桐の間

桐の間は、和食を提供する和の晩餐室で、京料理でおもてなしとなります。最大24名までの会食が可能です。

おおきな床の間が和の空間を締めています。この部屋の各所に「五七の桐」の紋がデザインされています。座椅子の背の「五七の桐」は、椅子ごとに少しずつ意匠が異なる凝りようです。釘隠しも「五七の桐」のデザインです。「五七の桐」は、現在日本国政府の紋章として使用されています。

桐の間から見る庭園です。落ち着いた雰囲気で心地よく食事を楽しむことができそうです。

欄間にもさりげなく截金の繊細なデザインが施されていました。細かいところがの、さりげない装飾に日本文化の奥ゆかしさを感じます。

和風庭園

京都迎賓館の庭園は、御苑の緑を借景としつつ池を中心に建物と融合するように作庭されています。

池の一部に植えられたネビキグサは、水田をイメージしています。色とりどりの大きく珍しい錦鯉が悠々と泳いでいます。

細かい細工

建物や調度品には、数寄屋大工、左官、作庭、截金(きりかね)、西陣織、蒔絵(まきえ)、漆など、数多くの日本の伝統技能の匠の技が用いられています。その中でも特に目を引くものをご紹介いたしましょう。

釘隠し

釘隠しとして用いられている錺金物(かざりかなもの)のひとつは「千代結び」をイメージしたものです。人と人との結びつきと平和の輪が表現されています。そのほか「五七の桐」や「截金」に合わせたデザインなどがあります。

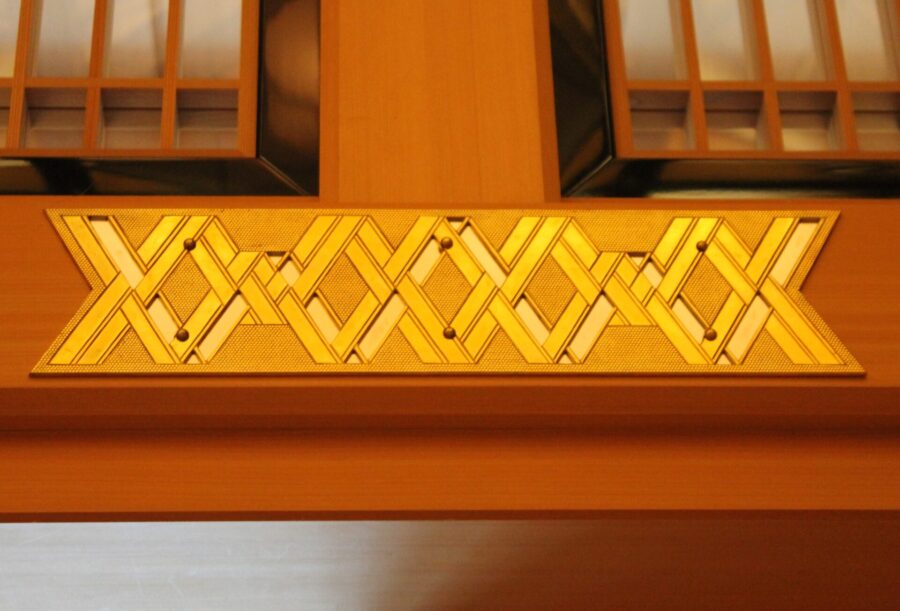

截金(きりかね)

截金は、金箔、銀箔、プラチナ箔を焼き合わせて細く切ったものを、筆と接着剤で貼る伝統技法です。

舞台扉の「截金」は金箔と銀色のプラチナ箔を使用したもので、人間国宝の作者の作品です。

和船

日本の伝統技能のひとつである和船の制作技術を伝承することも考慮し、和船も新たに制作されました。海外からの賓客に実際に和舟に乗って日本の文化「舟遊び」を楽しんでいただくこともできます。池の浅さを考慮して、船底は平らになっています。

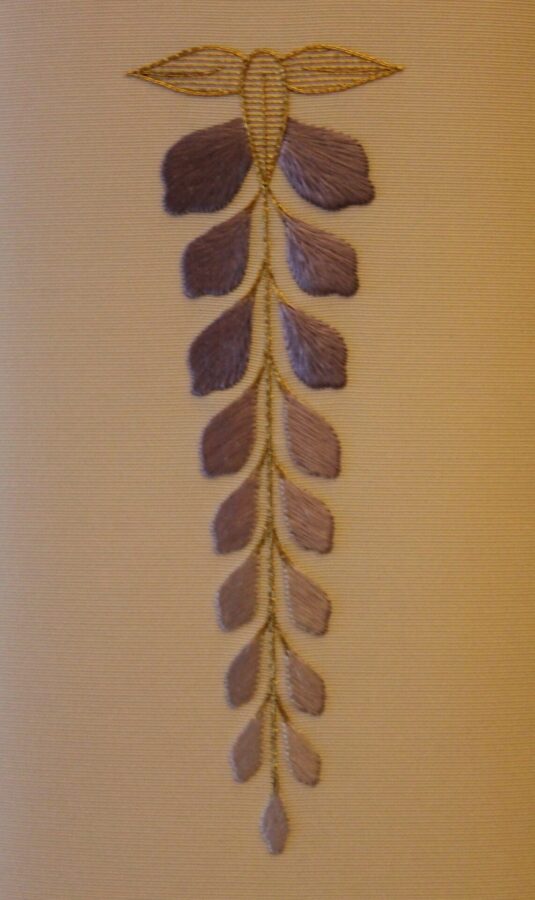

刺繍と透かし彫り

京都迎賓館は、建物にかかわる大工・左官技術のほか、建具や漆などの調度・備品類などにも日本の伝統技能が存分に体現されています。中でも筆者の印象が深かった京刺繍、薄織物、昆虫の透かし彫りをご紹介します。トンボの透かし彫りは、庭園の池に架けられた橋の四隅にある昆虫の透かし彫りのひとつです。

見学について

内閣府のホームページから京都迎賓館のガイドツアーを申し込むことができます。原則水曜日以外の毎日9回のガイドツアーが行われていますが、公式行事が行われる場合は見学中止となりますので、事前にHPで確認する必要があります。さほど混んでいる様子ではないので、例えば京都旅行で時間が少し空きそうな場合はちょっと立ち寄ってみるのもいいかもしれません。見学料は2,000円です。

まとめ

日本の伝統建築ならびに、それに関連する各種伝統技術の粋を集めて体現しているのが京都迎賓館です。建築に係るものとしては、大工、左官、建具、表具、畳、錺金物、截金、庭園、石造り、竹垣などがあり、調度品に係るものとしては、漆、蒔絵、螺鈿、鋳金、竹工芸、京指物、西陣織、京刺繍、京組紐、七宝などがあります。

いずれもため息が出るような美しさです。日本の伝統技能にご興味があれば、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょう。