桑名の諸戸氏庭園のあたりは室町時代に豪族矢部氏が支配し、すでに庭園があったとされています。江戸時代の1686年(貞享3年)に木材商山田彦左衛門が矢部氏から邸宅を購入し隠居所としました。その後1884年(明治17年)に初代諸戸清六がこれを購入し池庭・御殿を拡張して現在に至ります。当時の姿をそのまま残し、明治の豪商の生活を追体験できる施設をご紹介いたしましょう。

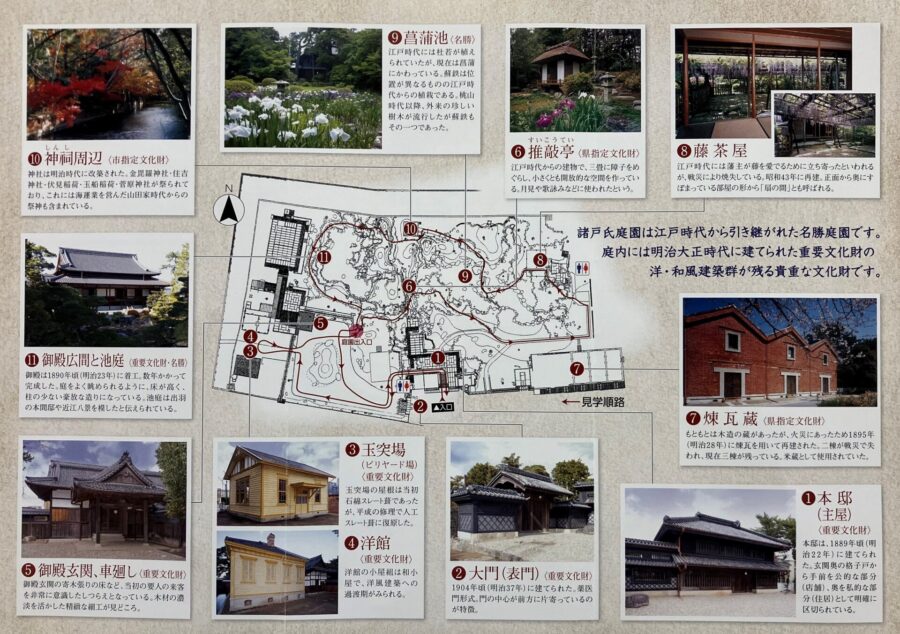

庭園全体図

パンフレットの諸戸氏庭園全体図です。概ね東側の右半分を江戸時代に山田氏が整備し、西側の左半分を明治時代に諸戸氏が拡張して整備しました。

推敲亭、菖蒲池

江戸時代に整備された東側は、菖蒲池に面して月見や歌詠みに使った推敲亭と藤の花を愛でるための藤茶屋があります。推敲亭は江戸時代の建物が今も残ります。

本邸、表門

本邸は1889年(明治22年)に建てられました。敷地の南側中央に建てられ手前は店舗、奥は住居として使用されました。寄棟造りで軒が大きく張り出す堂々とした外観です。重要文化財に指定されています。本邸の左側に延びた付属建屋の屋根に立派な「うだつ」が設けられています。

そもそも「うだつ」とは隣家からの火事を防ぐ防火壁でしたが、江戸時代中期には装飾的な意味に重きが置かれるようになりました。自己の財力を誇示するための手段として、商家の屋根上には競って立派な「うだつ」が上げられました。「うだつ」を上げるためにはそれなりの資金が必要なことから、これが上がっている家は比較的裕福であることの証しとなり、これが「うだつが上がらない」の語源と考えられています。

表門は1904年(明治37年)に建てられました。重要文化財に指定されています。

本邸の右手、東南角には1895年(明治28年)に造られた煉瓦蔵が3棟残っています。2棟は戦災で失われました。

御殿、池庭

御殿と池庭は1890年(明治23年)に着工し数年かかって建設されています。要人をもてなすことに特化し、敷地の西側に造られています。御殿広間は池庭がよく見えるように床が高く、柱を少なくした豪放な造りとなっています。御殿には玄関棟が付属し、寄木張りの床など精緻な細工が施されています。

玄関棟の手前奥には、洋風建築の玉突場(ビリヤード場)と洋館があり、どちらも重要文化財に指定されています。鹿鳴館にもビリヤード場がありましたので、当時の要人の接待にはビリヤードは不可欠だったのでしょう。

まとめ

古く室町時代からの由緒があり、江戸時代の建築や庭が残り、加えて明治時代の豪壮な和風建築と瀟洒な洋風建築、息をのむほど美しい池庭が残る諸戸氏庭園を訪ねると、豪壮な建築や手の込んだ池庭など往時の桑名の繁栄に思いを馳せることができます。御殿広間は様々な政・財界人を招き接客をした歴史の舞台であり、大隈重信や山縣有朋などが宴会を行ったことが記録に残っています。

二代目諸戸清六が結婚に際し、隣地に六華苑と称してコンドルによる洋館、和館、庭園を整備しましたが、莫大な財力とともに大隈重信との関係でコンドルが唯一地方都市での設計を行ったともいわれています。当時の諸戸氏の隆盛はもとより、その礎となった桑名も大いに繁栄していたのでしょう。

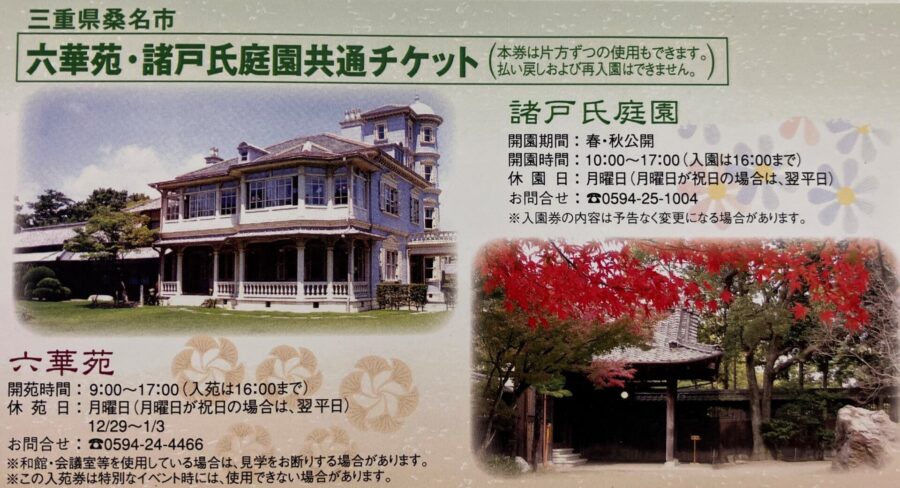

諸戸氏庭園は、春と秋のみ公開されていますのでご注意ください。六華苑の方は通年公開されています。

六華苑に関する別記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。

諸戸氏庭園、六華苑のある桑名の「はまぐり」についての記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。