世界最大級の木造建築の大仏殿をはじめとする数多くの国宝を有する東大寺は、1300年の歴史をもち世界遺産にも登録されている日本を代表する建造物のひとつです。東大寺の歴史と見どころについて簡単にご紹介いたしましょう。

東大寺の創建

聖武天皇の苦悩

聖武天皇の皇太子基(もとい)親王が幼いうちに逝去され、政争に伴う反乱が相次いで勃発し、天然痘の流行、飢饉の発生などで、聖武天皇の苦悩は深まるばかりでした。聖武天皇は仏教の力で世の中が安泰で穏やかに過ごせるようと、743年(天平15年)「盧舎那大仏造立の詔(るしゃなだいぶつぞうりゅうのみことのり)」を発し、大仏の造立を開始します。

大仏の造立にあたって聖武天皇は、天皇の有する財力で造ることは簡単だがそれでは大仏に心がない、として広く民衆に自主的な協力を求めました。東大寺はその後も各時代の修復や復興の際には必ず民衆の協力を仰ぐ民衆の寺として存続しています。

創建当時の東大寺

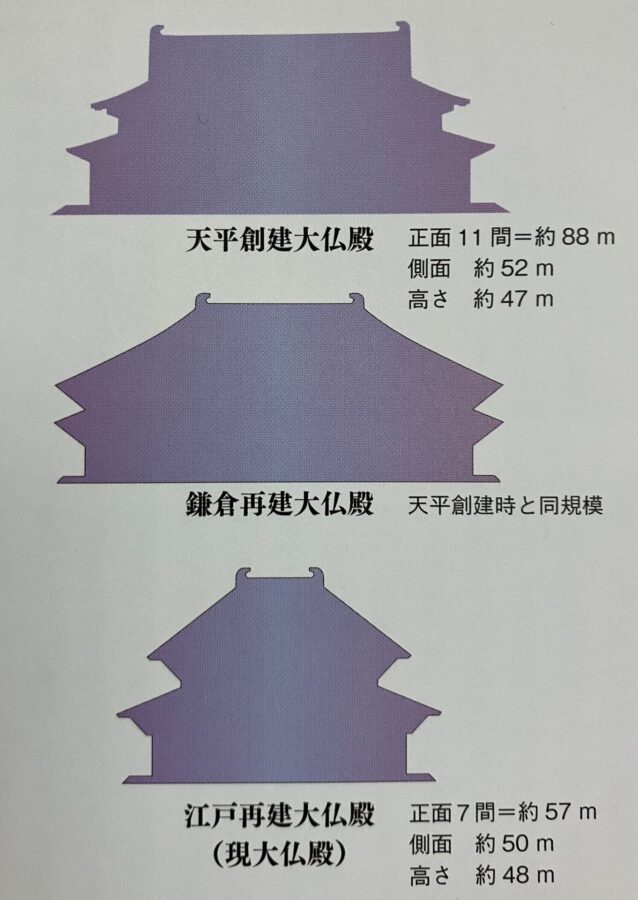

創建当時の大仏殿は、正面(東西)88m、側面(南北)52m、高さ47mで、東と西にそれぞれ高さ100mの七重の塔と、南大門を有する壮麗なものでした。

写真の模型は、1910年(明治43年)にロンドンで開催された日英博覧会に出陳したもので、現在は東大寺に置かれています。

東大寺の再建

二度の兵火に見舞われる

奈良時代に造立された東大寺は長い歴史の中で、地震や失火、落雷などにより損傷を受けその都度修復を重ねてきましたが、平安時代末期の1180年には戦乱の兵火により大仏殿をはじめ伽藍の大半を焼失してしまいます。しかし翌年には復興に着手し源頼朝の絶大な協力もあって、1185年には大仏の開眼供養が行われ、1195年には大仏殿の落慶供養が行われました。

室町時代の1567年には、またしても兵火により大仏殿などが焼失、大仏も被災してしまいます。時は戦国時代でしたので本格的な復興は進まず、約120年間は手付かずの状態でした。ようやく1684年に江戸幕府からの修復勧進の許可を得て復興に着手し、1692年に大仏の開眼供養、1709年に大仏殿の落慶供養が行われています。

大仏殿再建の形状と大きさ

鎌倉時代の再建の際には創建当時の大きさで復元できましたが、江戸時代の再建時には巨木などの資材不足と資金不足も加わって、正面(東西)の大きさが約6割に縮小されています。

現在の大仏殿

世界最大の木造建築として広く知られていましたが、近代では集成材や構造用合板などの建築資材の発達により、東大寺大仏殿より大きな木造建築が建造されています。ただし木造軸組建築としては、現在でも世界最大とされています。

大仏殿の内部には大仏の鼻の穴と同じ大きさと言われる穴があいた柱があり、そこをくぐることを柱くぐりと言います。そこをくぐり抜けられればその年にいいことがある、あるいは頭が良くなるなどと言われています。

盧舎那大仏

盧舎那(ルシャナ)はサンスクリット語の音訳で、光明があまねく照らすという意味の「光明遍照」と漢訳される、華厳経の教主です。

盧舎那大仏は、752年(天平勝宝4年)に開眼供養が実施されました。 当時の人口の約半分、延べ260万人が工事に関わったとされ、関西大学の宮本勝浩教授が平安時代の「東大寺要録」を元に行った試算によると、創建当時の大仏と大仏殿の建造費は現在の価格にすると約4657億円と算出されています。

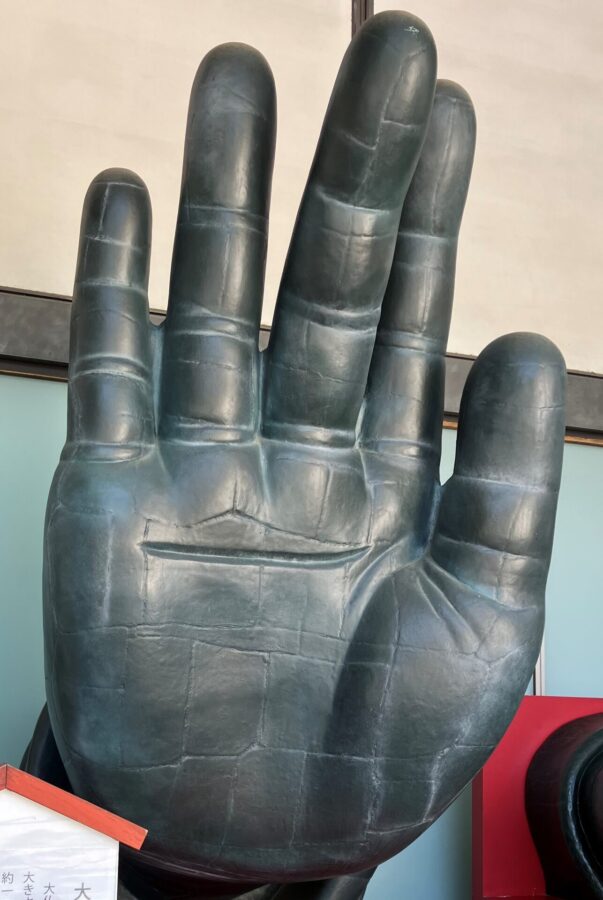

大仏様の手(レプリカ)

南大門を入って左手にある「東大寺ミュージアム」の前には、大仏様の手の実物大のレプリカが展示されています。手の大きさは約3mで、右手の形は施無畏印(せむいいん)と呼ばれるもので、手のひらを前に向けて「恐れなくてもよい」と相手を励ますサインです。左手の形は与願印(よがんいん)と呼ばれるもので、手のひらを上に向けて「人々の願いをかなえる」ことを表しています。

東大寺の国宝

東大寺は江戸時代に再建された大仏殿のほか、南大門(鎌倉時代)、法華堂(正堂/奈良時代・礼堂/鎌倉時代)、鐘楼(鎌倉時代)、開山堂(鎌倉時代)、転害門(奈良時代)、本坊経庫(奈良時代)、正倉院正倉(奈良時代)、二月堂(江戸時代)の9棟が国宝建造物に指定されています。

そのほか東大寺では幾多の時代を越えて、数多くの仏像彫刻や絵画・書跡・工芸品などが守られてきました。国宝・重要文化財に指定されているものだけでも150件、総数は約13,000点にも達します。

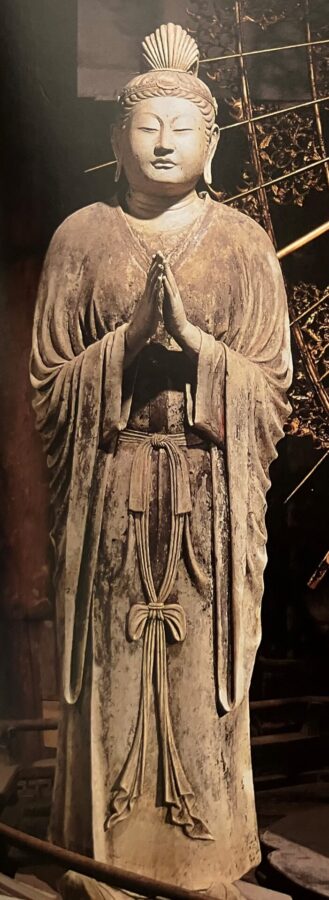

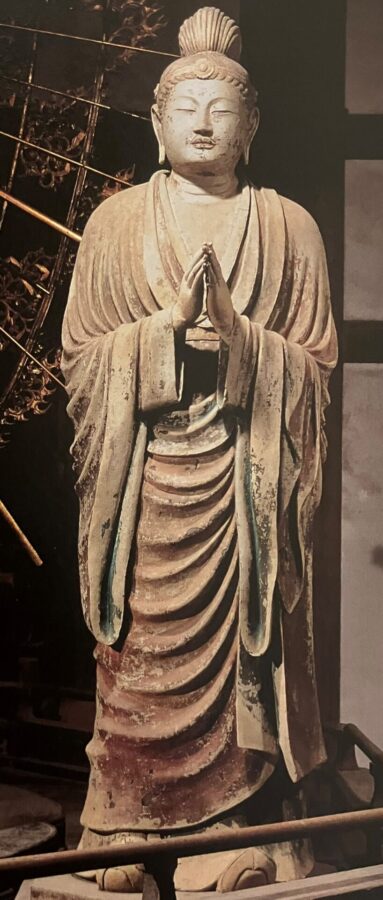

日光菩薩・月光菩薩

奈良時代に造られた2mを超える塑像で、姿は中国貴婦人風の服装で髷を結い上げています。作られた由来などは不明とされています。現在は東大寺ミュージアムに展示されています。

塑像とは土と粘土で作る像で、仕上げの焼成は行いません。日本では奈良時代に流行しましたが、平安時代になると木造が主流となり造られなくなりました。

東大寺南大門

東大寺の正門にあたります。天平創建時の門は平安時代に大風で倒壊しましたので、現在の門は鎌倉時代に再建したものです。入母屋造、五間三戸二重門で、下層は天井がなく腰屋根構造となっています。また屋根裏まで達する大円柱18本は21mに及び、門の高さは基壇上25.46mもあります。大仏殿にふさわしいわが国最大級の重層門です。

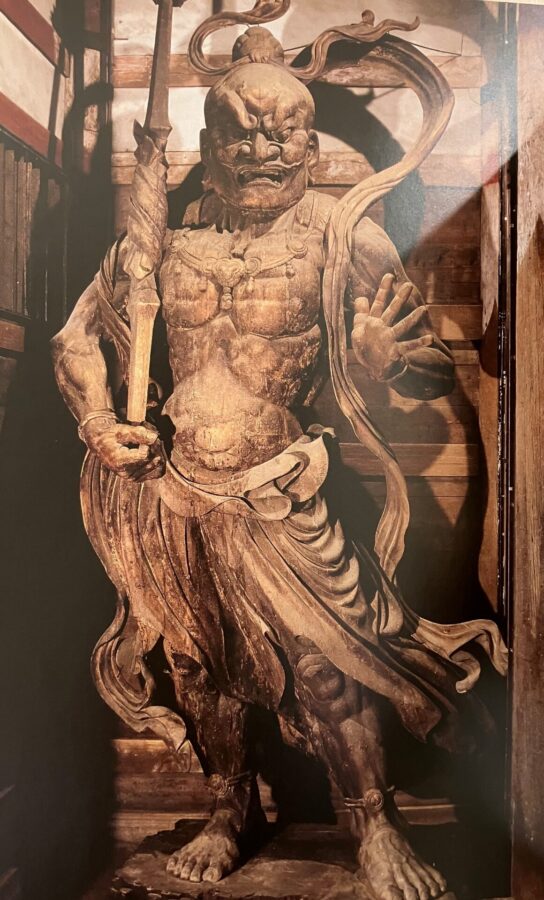

南大門金剛力士像

南大門金剛力士像は南大門に納めるために、鎌倉時代初頭の1203年(建仁3年)に運慶や快慶ら仏師によってわずか69日間で作られた巨大像で、像の高さはいずれも約8.4mです。鎌倉時代以降ほとんど修理されることがなく損傷が激しかったため、1988年(昭和63年)から1993年(平成5年)にかけて5年をかけて修理されました。

まとめ

「古都奈良の文化財」は奈良県奈良市にある東大寺、春日大社、春日山原始林、興福寺、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡といった8資産のことであり、1998年に世界遺産として認定されました。なかでも東大寺はその規模、国宝建築群、数多くの仏像彫刻や絵画・書跡・工芸品などの国宝・重要文化財を収蔵していることで群を抜く貴重な資産であるとされています。一度機会を見つけて訪れてみてはいかがでしょう。