江戸時代の浮世絵には、当時の人々の年中行事や季節の風物詩が数多く描かれ、当時の日常生活の一端を垣間見ることが出来ます。しかしながら、そのいくつかの行事は現代では廃れてしまったり、形を大きく変えたりしてきています。

二十六夜待ち

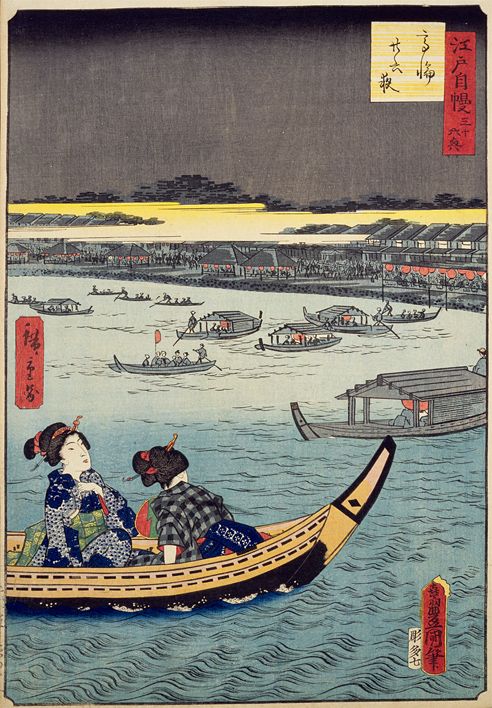

「二十六夜待ち」の月見は、旧暦7月26日に行われていました。月は真っ暗な新月から徐々に右側から月が膨らみ、3日目で細い三日月、15日目で満月です。その後は徐々に右側から黒い部分が増えてきて、26日目の月は再び新月になる少し前の左側に細い有明月となり、この月光には特別な霊験があると信じられていました。水平線から顔を出す一瞬、月の船の上に観音菩薩・勢至菩薩を従わせた阿弥陀如来の姿が見えるというのです。月は真夜中になってようやく顔を見せるため「二十六夜待ち」と呼ばれ、人々は料理屋や神社の境内に集まったり、観月用の船を出しては、飲めや歌えで月の出を待ちました。

広重の浮世絵にはさまざまな屋台が描かれ、寿司、天ぷら、いか焼き、水菓子(果物)、だんごなど様々なものが売られています。集まった人の中にはタコの着ぐるみを着ている者がいたり、楽器を持っている者など大賑わいです。とうとう幕府の禁止令が出されて、下火になったとされています。

「二十六夜待ち」は江戸時代には全国各地で行われますが、とくに有名だったのは江戸・高輪から品川あたりの海辺の高台です。国貞の浮世絵には、料理屋の二階で楽しく食事をしながら、明け方に昇る月の出を待つ女性たちですが、なんと、すでに「満月」が描かれています。二十六夜の月は「細い有明月」ですので、画としての存在感がないからでしょう、国貞のサービスで立派な「満月」として描かれたようです。

二日灸

「二日灸」とは江戸時代の健康祈願の風習で、旧暦2月2日と8月2日にお灸をすえると「普段より効果が2倍になる」「その年を健康に過ごせる」と信じられていました。江戸時代の代表的な儒学者・貝原益軒も著書『養生訓』で推奨し、幕府も触書を出して勧めるほどで、この日は普段お灸をしない人も、特別な縁起日として灸をすえました。当時は「季節の変わり目に体調を崩しやすい」という経験知から、特定の日に灸を行う年中行事として、俳句の季語にもなっています。現代では、このように「決まった日に灸をする」風習は、ほとんど残っていません。

羽根つき

江戸時代の正月の風物詩として「羽根つき」が、浮世絵にも多く描かれています。当時の「羽根つき」は、単なる遊戯だけでなく無病息災や厄除けの願いが込められていました。江戸時代後半になると、歌舞伎役者や人気の人物を立体的な押絵で表現した「押絵羽子板」が流行し、町で「羽根つき」を楽しむ女性や子供たちの様子とともに、浮世絵の題材としても盛んに描かれました。現代では、お正月遊びで「羽根つき」をしている光景は激減し、「羽子板」を装飾品や縁起物として飾ることのみが存続しています。

夷(恵比須)講

「夷(恵比須)講」とは、商家・町人が組織して恵比寿神を祀り、商売繁盛を祈願するグループの祭事です。江戸時代には町単位で盛大に行われる地域も多くあり、都市商人や庶民の間で主に「神無月」の旧暦10月20日に行われた行事です。「神無月」は全国の神々が出雲に集い神様が留守になることから、「江戸の留守を守る神」として恵比須様を祀ります。家族や親類、知人、得意客などを招いて宴会を開いたり、店舗に恵比須様の像を飾り、鯛や酒、米、小判やそろばんなどの縁起物を供えました。浮世絵では、恵比須様の絵を中心に酒宴や祝祭ムードがあふれる商家の様子が数多く描かれています。

現代では大きな組織としての「夷講」はかなり減少し、恵比寿神だけを個人的に祀る家庭や、地域行事の一部にとどまっていることが多いようです。伝統的な「講組織」のかたちとしては、ほぼ廃れてしまったようです。

まとめ

「浮世絵」は江戸時代の日常を、生き生きと現代に伝えてくれる貴重な美術品です。なかでも現代では廃れてしまっている風習が描かれているものからは、当時の人々の豊かな季節感や日常を楽しむ心の余裕を見るようで、ほのぼのとした心地よさを感じます。

--------------------------

浮世絵で見る、今も続く「江戸の年中行事」。の別記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。