浮世絵では、江戸時代の日常生活が描写されたものも多く、今でも行われている年中行事や季節の風物詩もあります。なかには少し形を変えつつ、現代に継承されているものもあります。

人日の節句(七草の節句)

江戸時代に定められた五節句のひとつの「人日の節句」(じんじつのせっく)は、毎年1月7日に行われます。「人日」とは「人の日」という意味で古代中国に由来し、「七草粥」を食べる習慣が定着しました。「セリ」「ナズナ」「ゴギョウ」「ハコベラ」「ホトケノザ」「スズナ(カブ)」「スズシロ(ダイコン)」が春の七草で、無病息災や長寿、健康を祈るほか、正月料理や酒で疲れた胃腸を休めるという実用的な意味も含まれています。

ちなみに五節句とは以下の通りです。

- 1月7日 人日の節句(七草の節句)

- 3月3日 上巳の節句(桃の節句・ひな祭り)

- 5月5日 端午の節句(菖蒲の節句)

- 7月7日 七夕の節句(笹竹の節句・星祭り)

- 9月9日 重陽の節句(菊の節句)

かるた

「かるた」はポルトガル語の「カルタ=carta」が語源で、16世紀末にポルトガルから伝来した「南蛮かるた」が起源です。その後、「いろはかるた」(ことわざを元にしたもの)や「歌かるた」(百人一首)が登場し、武家や町人の教養と娯楽、また子供の教育へと広がっていきました。現代でも「いろはかるた」や「百人一首かるた」はお正月の遊びや教育の定番であり、また「競技かるた」として公式ルールが定められ、メディアや漫画(「ちはやふる」など)で取り上げられるなど根強い人気で存続しています。

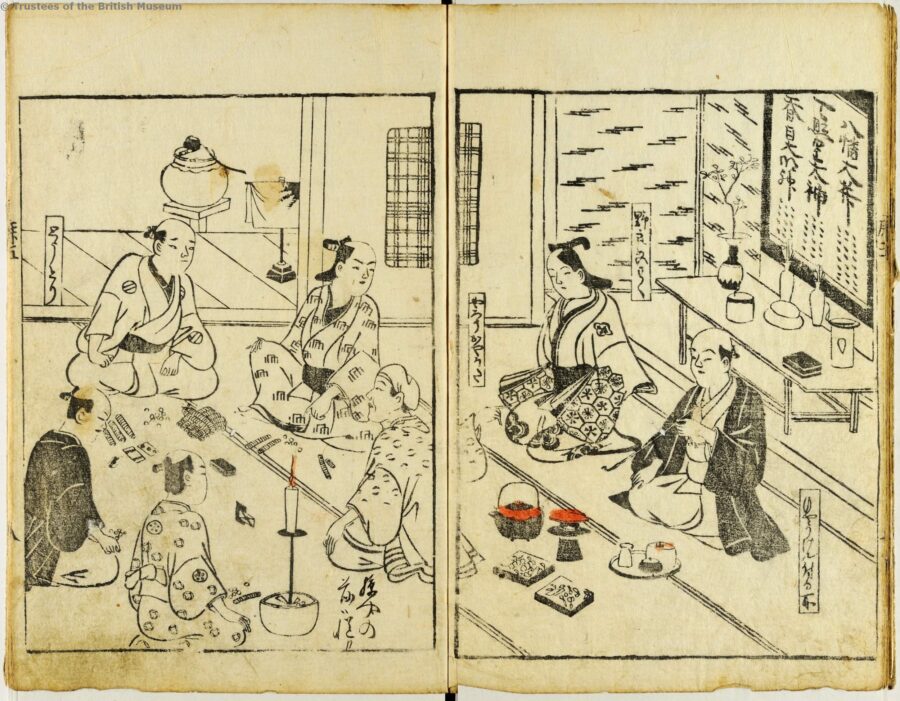

「かるた」は江戸時代に爆発的に普及しましたが、やがて賭博目的でも盛んに使われるようになります。幕府はこれを問題視し、かるた賭博を厳しく禁じる「かるた賭博禁止令」を出しました。下の浮世絵の登場人物たちの前には、札の柄に円が三つ並んでいるものや、黒線がクロスしたものなどが見えます。いずれにしても大量の銭が置いてあることから、「賭け事」であることは一目瞭然です。

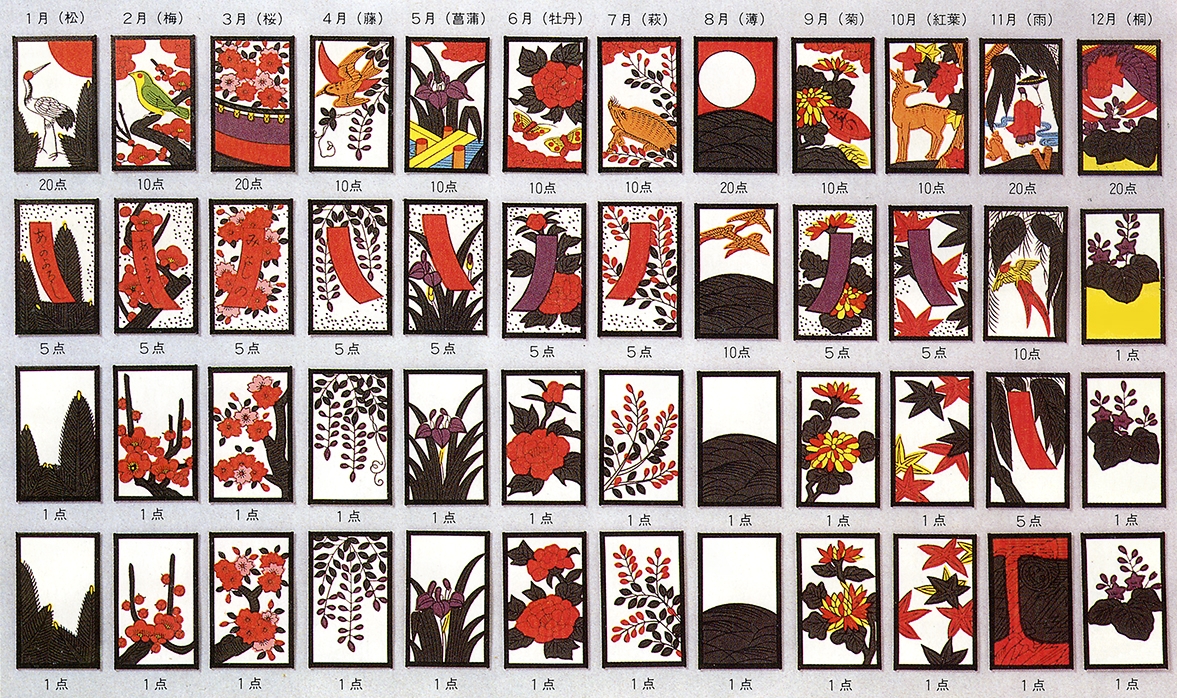

江戸の後期には規制を免れるため、表向きには賭博用具とわからない工夫として、従来の「数字札」ではなく「花鳥風月」といった日本独自の絵柄を発明し、「花札」が生まれます。明治時代になると社会規制が緩み、「花札」は庶民に広く普及していきます。江戸のかるた遊びの系譜が、「花札」という日本的遊戯具を生み出しました。

ひな祭り

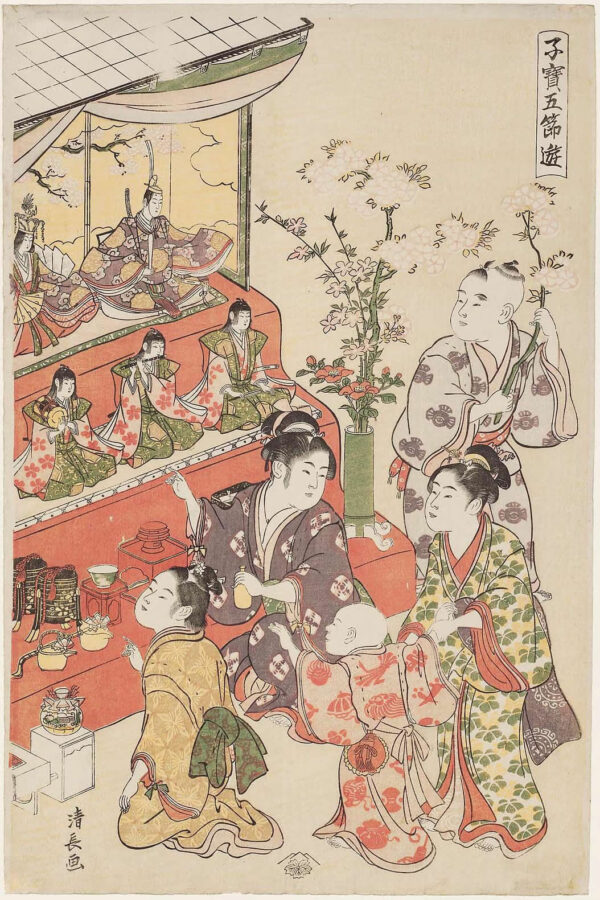

浮世絵に描かれているのは、江戸時代の上流武家階級の「ひな祭り」の様子です。江戸時代中期から三人官女や五人囃子などの段飾りが登場し、雛道具も豪華さを競って多彩になっていきます。幕府は華美を戒めるため、雛人形の大きさや金箔の使用を制限する「贅沢禁止令」をたびたび出しました。

江戸時代のひな祭りは「子どもの健やかな成長」と「厄除け」を願う家族のあたたかい行事として発展します。雛飾りを囲む女性や子供たち、特別な食事、町全体の賑わいが華やかで、その情景は浮世絵にも多く描かれ、現代に続く「桃の節句」文化の礎を築いています。

初ガツオ

江戸時代、初夏を告げる旬の味として「初ガツオ」は特別な存在でした。江戸っ子は「初物は寿命を延ばす」と信じ、誰より先に「初ガツオ」を食べることに執着していました。

浮世絵には「初ガツオ」をさばく歌舞伎役者のような男性と、美味しそうな「カツオ」を見てうっとりと皿を差し出す女性が描かれています。男性はキッとした視線を向けて、威勢の良い売り声をかけているのでしょう。おんぶされた赤ん坊や、活発に動く犬の様子もあり、通りの喧噪が今にも聞こえてきそうです。

浮世絵に見る「初ガツオ」の情景は、単なる季節の食材を超えて、江戸町人の「粋」と「初物信仰」、町と家族の活気が伝わってきます。現代では江戸時代ほどの熱狂的な「初ガツオ」ブームはありませんが、季節の味覚としての「初ガツオ」は今もなお「旬の食材」として親しまれています。

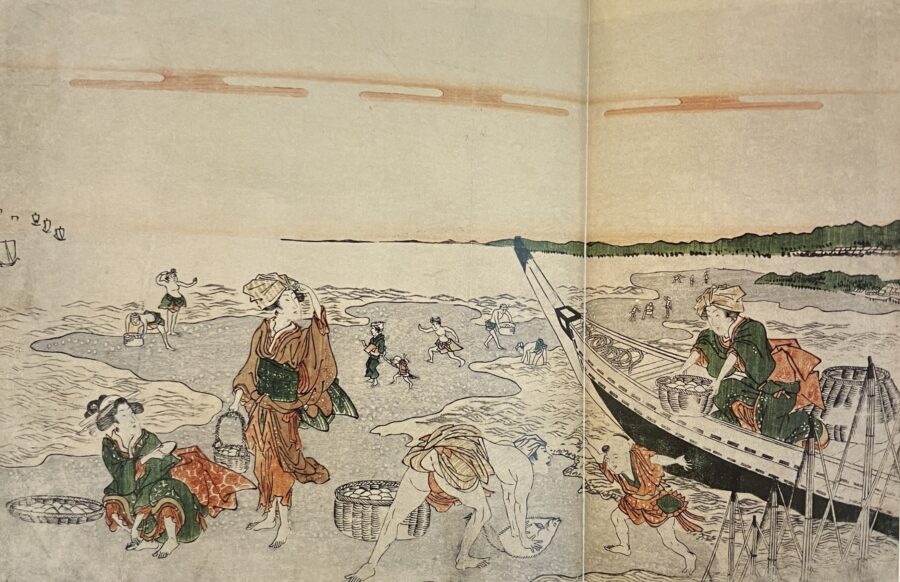

潮干狩り

春の江戸の風物詩であった「潮干狩り」は、早朝に小舟に乗って干潟近くまで出かけ、昼頃に潮が引くと舟から下りてアサリやハマグリを拾います。時には砂に隠れたヒラメが獲れることもあります。裾をまくって海に入る女性たち、手に持ったカゴやザルには獲ったばかりのたくさんの貝が入っています。子どもも大人も熱心に「潮干狩り」に励んでいます。

「潮干狩り」は、江戸の庶民が春の一日を自然の中で家族や仲間と過ごす、活気と微笑みにあふれた娯楽でした。江戸時代の季節に合わせた豊かな暮らしぶりが、浮世絵を通して今に伝わります

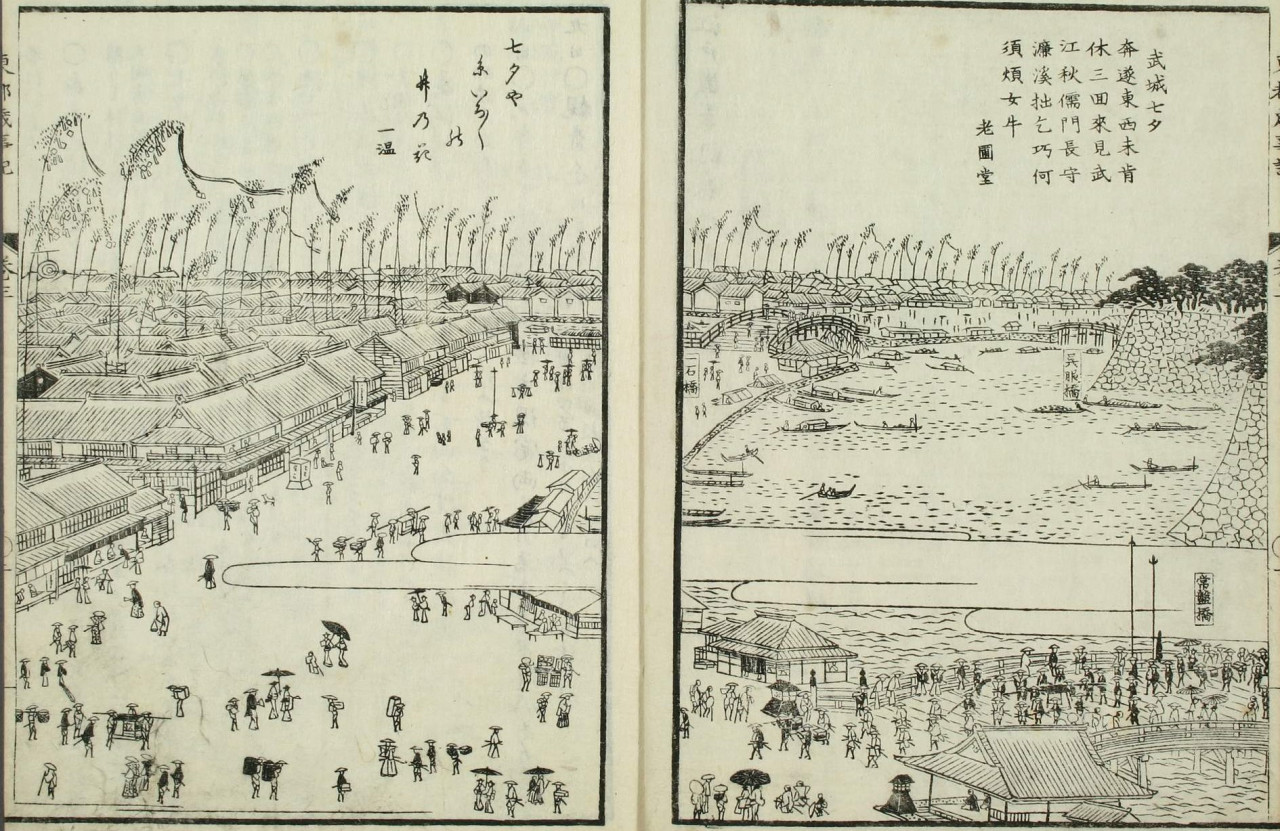

七夕

江戸時代の「七夕」は、町中の家々が競って高い竹を立て、さまざまな飾りをつける、とても華やかな行事でした。飾りには、五色の短冊、瓢箪(ひょうたん)、西瓜(すいか)、大福帳(商売繁盛)、鯛(豊漁)、そろばんなど、具体的な願い事や家ごとに趣向を凝らした飾りが付けられます。

「七夕」の、日本橋付近の町の様子を描いた「東都歳事記、武城七夕」の画は壮観です。この景観は、江戸時代の実際の「七夕祭り」の賑わいをかなり忠実に反映しながらも、江戸の人々がイメージした「理想の七夕風景」、あるいは「庶民が期待し楽しんだ季節の情景」を、誇張や詩的な演出も用いて表現しているとされます。

十五夜の月見

江戸の庶民は「十五夜の月見」に集い、団子や里芋を供え、すすきを飾り、月を愛でる宴を楽しみました。浮世絵はこうした「月を楽しむ賑わいや季節感」の背景に、「秋の草花」を美しく盛り込んでいます。「秋の七草」とは、「萩(ハギ)、桔梗(キキョウ)、葛(クズ)、藤袴(フジバカマ)、女郎花(オミナエシ)、尾花(オバナ・ススキ)、撫子(ナデシコ)」です。秋の七草は観賞して楽しむ草花で、春の七草のように食用にはされません。

江戸時代の月見は、家々や町単位で屋外に出て月を愛でる行事性や賑わいがありましたが、現代ではその風景はかなり縮小し、家庭や個人で静かに月を眺めるようになっています。現代では、一部のイベントを除いて行事性失われつつありますが、浮世絵を通してその豊かな季節感や、江戸の人々の日常の美意識に触れることが出来ます。

まとめ

行事の名称としては現代に伝わるものも多いようですが、その楽しみ方やこだわりの深さでは江戸時代に軍配が上がりそうです。生活に季節感があることと、近隣や町単位でのまとまりが強かったことなどが、楽しみ方の深さに影響しているのかもしれません。現代で失われつつある季節感や、人との関わりを大切にしたいと思います。

----------------------------

浮世絵で見る、今なくなった「江戸の年中行事」。の別記事があります。ご興味のある方は、お立ち寄りください。