印象派画家の巨匠「ピエール=オーギュスト・ルノワール」については、皆さんよくご存じだと思います。「ルノワール」は日本の明治時代から大正時代の頃に活躍していた人物ですが、そんな彼を日本人画家「梅原龍三郎」は紹介状も持たずに訪れて、師事し交友を得ました。細密な描写による説明的な絵画ではない、色彩そのものが語りかける新しい絵画の追求です。

「ルノワール」について

「ルノワール」はフランス印象派の画家で、一瞬の光や色を捉える軽やかなタッチと鮮やかな色彩が特徴的です。人々の日常生活や自然の美しさ、特に女性や子供、花々などを愛らしく表現する作品が多く、「幸福の画家」と称されるほど明るく穏やかな画風で知られます。ルノワールは1841年(天保11年)に生まれ、作品への評価が定まってきた1890年(明治22年、49歳)にアリーヌと結婚し、1919年(大正8年、78歳)に逝去します。晩年は南仏プロヴァンスの別荘で過ごし、関節リウマチに苦しみながらも最後まで制作を続けました。

1879年(明治11年、38歳)頃、ルノワールは大衆食堂で働いていたアリーヌと知り合い、モデルにするとともに同棲を始めました。1881年(明治13年、40歳)に制作された「ブロンドの浴女」はアリーヌがモデルで、左手薬指には指輪が光ります。

西洋画の黎明期

日本における西洋画の歴史は、明治期の欧化政策の一環として1876年(明治9年)にイタリアから招聘した画家アントニオ・フォンタネージが、浅井忠らを指導したことに始まると言ってもいいでしょう。1896年(明治29年)には黒田清輝がフランスから帰国し、東京芸術学校西洋画科が新設され教授となり、2年後の1898年(明治31年)には浅井忠も教授を務めています。その後、浅井忠は1900年(明治33年)からフランスに留学し、1903年に帰国したのちは聖護院洋画研究所を開設し、後進の指導にあたります。

梅原龍三郎

梅原龍三郎は1888年(明治21年)京都に生まれ、1900年(明治33年)12歳の時に画家を志します。1903年に開設された浅井忠の聖護院洋画研究所で西洋画を学ぶ縁を得て、その後1908年(明治41年)に弱冠20歳でフランスに渡ります。

パリへ

パリについた翌日に美術館を訪れ、初めて「ルノアール」の画を見た梅原は、「この画こそが私が求めていた、夢見ていた、そして自分で成したい画である。この画を見ることが出来てこそ、遠い海を越えてきた価値があった。」と深く感動したことを書き残しています。それから2か月後、ルノワールの影響を強くとどめた、生気と希望に満ちた若々しい「自画像」を描いています。

パリに来た翌年の1909年(明治42年)に、梅原は紹介状もなく南仏プロバンスのルノワールの別荘を訪ねます。ルノワールは関節リウマチの病状が芳しくなく、晩年をここで過ごしていました。梅原はその後もルノワールを訪ねることを重ねて、ついには彼の「水浴の女」の画を譲り受け日本に持ち帰っています。

パリでの5年の滞在の間にスペインやイタリアなども訪れて、西洋の古典に親しみ演劇的なテーマの理解も深めました。日本への帰国を前にして選んだ画のテーマは、ギリシャ神話の「ナルシス」の物語です。「若さと美しさを兼ね備えたナルシスが水面に映る自分の姿に恋をして、そのまま離れることが出来ず死んでしまう」というものです。ルノワールに師事し、西洋画の根底に流れる西洋史観をも修得した自負を想起させる「自画像」とも言えるでしょう。

1913年(大正2年)に帰国した後は、結婚、自宅新築、長女と長男の誕生と忙しい日々を過ごしますが、1919年(大正8年)に「ルノワール逝去」の報に触れます。大変なショックを受けつつも、自宅を売却して渡仏費用を捻出し、翌年1920年(大正9年)には再度フランスに渡り、遺族への弔問と回顧展の見学、パリでの画作を行ない、1年間をパリで過ごしたのち帰国します。

壮年期

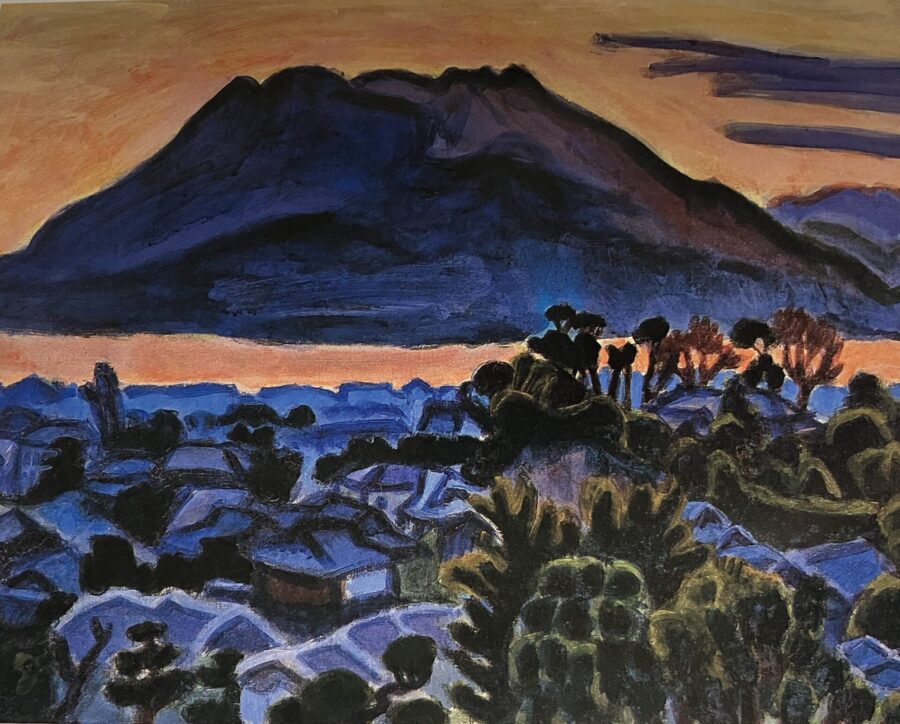

早朝の桜島を逆光でとらえ、深いブルーと朝焼けの赤が美しい「桜島(青)」です。梅原は訪れたナポリの活火山ヴェスヴィオや、富士山、浅間山など火山に対して強い興味を持っていました。

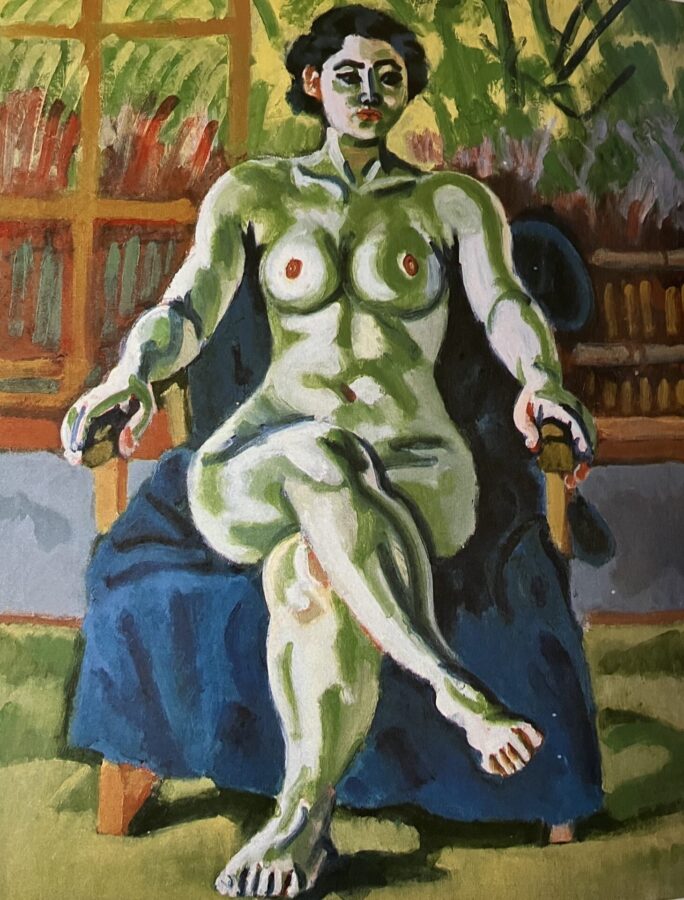

竹林の緑が白い肌をそ染め上げたような、量感十分の裸婦図「竹窓裸婦」です。正面から堂々と人体を捉え、建物と見紛うほどの安定感とスケールに圧倒されます。梅原は、成熟期に裸婦図の秀作を多く残しています。

北京時代

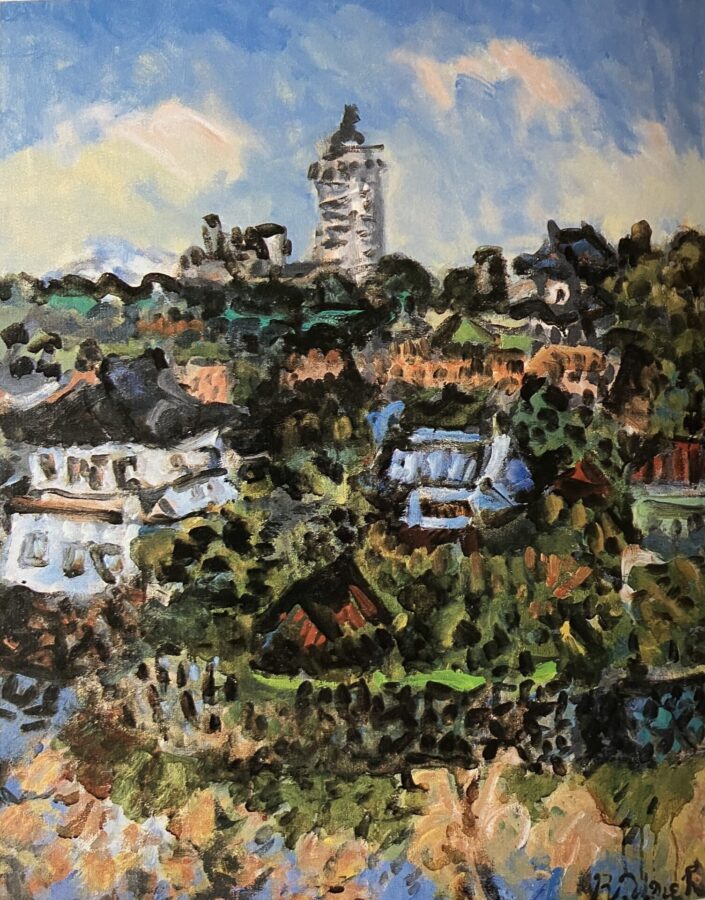

1939年(昭和14年)美術展の審査で中国に出かけた梅原は北京が気に入り、それ以降4年にわたって北京を訪れています。「北京秋天」は、北京時代を代表する秀作とされ、秋の澄んだ空が大きく拡がり、そこに地上の緑が反映する様は、画の中に飲み込まれてしまうような感覚に陥ります。

梅原のデッサンは、力強い線がグイグイと走り、細部は大胆にカットされ、しかも全体のバランスを外さない緻密な配慮がなされています。「楊貴妃」は図柄の魅力からデッサンの中では最も有名なものとされ、多くの展覧会に出品されています。

火山

戦争中に疎開していた伊豆の大仁には、素晴らしい富士山の眺望がありました。「朝陽」を受けた街と主役の富士山、そして頭上の雲、刻一刻と変化してゆく眼下に拡がる早朝の景色が目に浮かびます。

ところで梅原は、画を「左手」で描いていました。右手でも描けるのですが筆が走りすぎるため、敢えて左手を用いたといいます。細密な描写による説明的な画ではなく、色彩そのものが語りかける画を目指していたのでしょう。

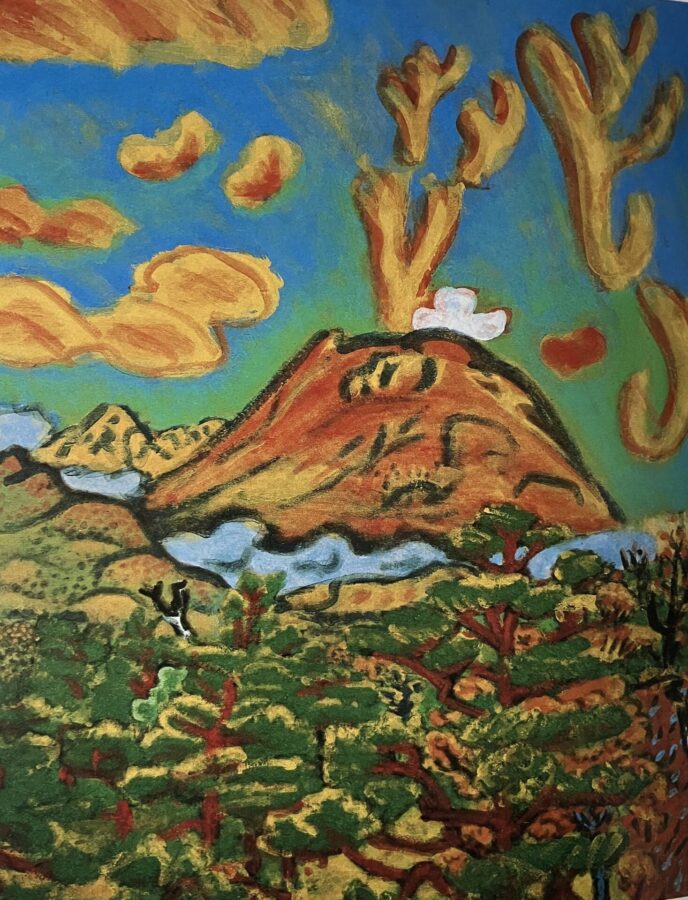

梅原は1953年(昭和28年)軽井沢に夏の別荘を建てました。おのずと浅間山を描く機会が増えます。「噴煙」は、火山のエネルギッシュな印象とともに、色彩が躍る楽しい雰囲気が画に溢れます。

ヨーロッパ滞在

晩年と言ってもいい、1956年(昭和31年、68歳)から1977年(昭和52年、89歳)にかけての22年間に、9回もヨーロッパに渡っています。中には1年間の長期にわたり滞在することも度々です。主にフランスやイタリアに滞在し、各地にも足を伸ばしています。梅原にとってヨーロッパは第二の故郷だったのでしょう。

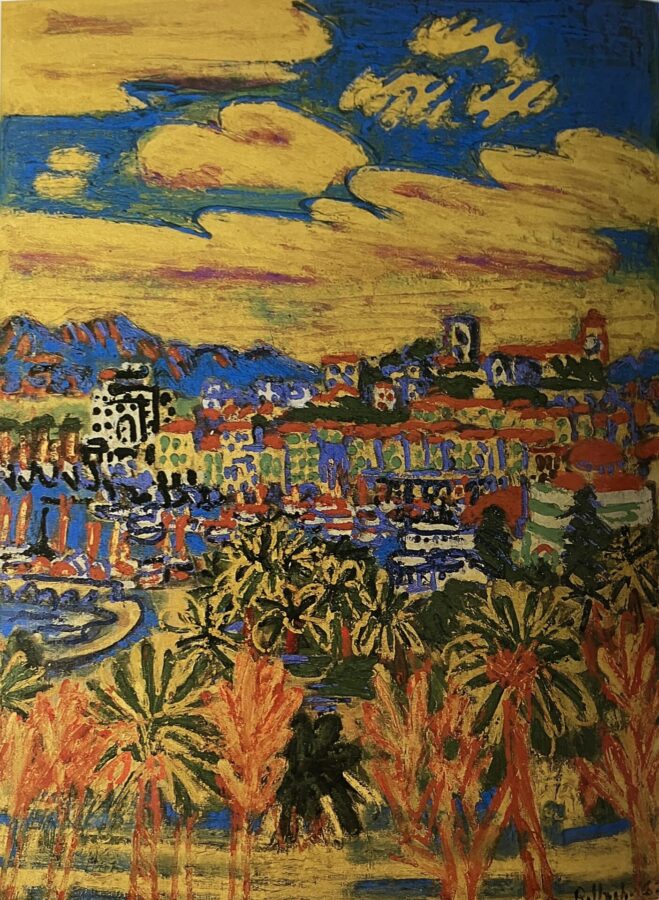

1962年(昭和37年、74歳)で描いた「カンヌ」は、円熟さが増した梅原の個性が進み「色彩の玉手箱」を開けたかのような華やかさです。

最晩年

1980年(昭和55年、92歳)に書かれた「皇居」です。皇居のお堀と櫓の白壁、木々の緑とホテル・ニューオータニ、遠くには富士山という構図を、1970年代から繰り返し描いています。裸婦、火山、都市景観などを描いてきた梅原が、最後に選んだテーマです。

それから6年後、1986年(昭和61年)梅原龍三郎は97歳の天寿を全うしました。遺言は「葬式無用、弔問供物固辞すること、生者は死者のために煩わさるべからず」という簡潔なものでした。

まとめ

梅原龍三郎は、ルノワールから「君には色彩がある。デッサンは勉強で補えるが色彩は天性だ」と高く評価されました。その画風は華やかな色彩とダイナミックなタッチが特徴で、わざと左手で描き小綺麗な画を最初から拒否しています。

また、舌を巻くほどの行動力です。明治という西欧化が始まったばかりの時代に20歳でフランスに渡るとともに、ルノワールはもとよりピカソやドガらとも交流しています。帰国後にルノワールの死を知ると、即座に自宅を売って旅費を捻出して再びフランスを訪れます。その後もヨーロッパへの興味は尽きず、68歳から89歳までの晩年の22年間に、なんと9回もヨーロッパを訪れます。80歳代後半と言えば現代においても「老人的な」日々を送る年齢です。

ダンディーで美食家、多くの文化人との交流があった梅原龍三郎は、97年の長寿を得て生涯を閉じます。

---------------------------

参考文献:梅原龍三郎(新潮日本美術文庫)

| 価格:1320円 |

「一流の画家は長寿が多い」の関連記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。