福岡に用事があるものの、最近の福岡市内のホテル料金の高騰を避け、小倉にホテルを取りました。小倉駅は博多行きの全ての新幹線が停車しますし、博多までの所要時間はわずか16分です。東京駅と新横浜駅みたいな距離感です。

小倉は「角打ち」という、酒屋の店先で立ち飲みを楽しむ文化の発祥の地と言われていますので、本場の角打ちを体験してきました。

角打ちとは

角打ちは明治期の北九州工業地帯、とりわけ官営八幡製鐵所が開業し、三交代制の労働者が集まりだすと、深夜・早朝でも酒を飲める場として酒屋が選ばれ、店先でそのまま飲む「角打ち」というスタイルが生まれました。「角打ち」の語源には諸説あるものの、量り売りの日本酒を四角い枡の角に口を付けて飲む所作からきているというのが通説です。

その後工業地帯が全国へと拡散するなかで、労働者の移動とともに「角打ち」の風習も伝播され、現在では九州の方言を越えて一般的な用語となり、広辞苑にも掲載されています。

旦過(たんが)市場

八幡製鐵所のある「八幡地区」や、貿易港「門司港」周辺、そして商業の中心地「小倉」の旦過市場界隈などが、北九州で角打ちが広がった最初のエリアです。現在の小倉駅からも近い「旦過市場」がアクセスが良いので訪れました。徒歩圏内ですがモノレールで2駅で、料金は100円ですのでモノレールを利用します。

あかかべ酒店

旦過市場では、そもそも老朽化による再開発の計画がありましたが、2022年に2度の火災で多くの店が被災したこともあり、空き地には青空市場が設けられ、仮設の建物で数件の店舗が営業を再開しています。「角打ち」の「あかかべ」さんもその一つで、朝から元気に営業しています。

角打ちのつまみと言えば「ぬか炊き」です。ぬか炊きはイワシやサバなどを、醤油、みりん、砂糖で炊き込み、最後にぬかみそを加えて炊き上げる北九州のソウルフードです。ぬかみそを加えることで、青魚特有の臭みが消え、また、ぬか床に漬け込まれた野菜のエキスや山椒や唐辛子の風味、発酵特有の旨味が広がります。山椒を必ず漬け込むのが小倉のぬか床の特徴で、お酒のつまみにぴったりです。

青空市場にある「あかかべ」酒店の店舗は、再開発により旧店舗を立ち退き移転してきたものです。仮設の店内はきれいですが、店内の調度品や装飾などは旧店舗より持ってきていますので、旧店舗の雰囲気や歴史が漂います。多くの有名人が来店しているようで、壁一面に写真が飾られていました。

再開発

5代目となるご主人のお話によると、再開発のビルが完成しても新しいビルには入居しない意向のようです。近代的なビルでは、ビル運営のコストがかさむことから共益費が高額となり、伝統的な角打ちなどの個人商店の収益構造ではその負担に耐えられないため、入居を断念せざるを得なかったようです。

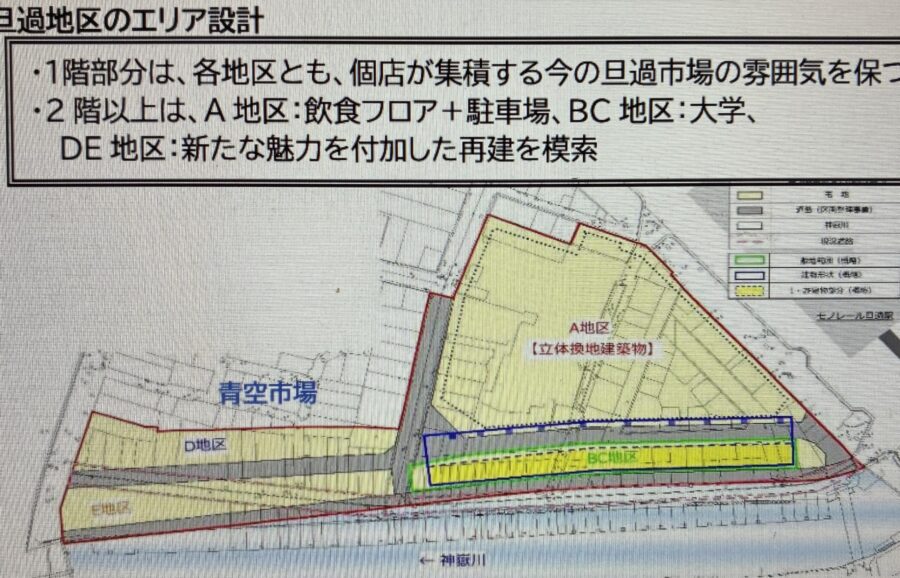

市の再開発計画によると、A地区が再開発ビルで、1、2階が店舗で3、4階が駐車場。B、C地区は大学誘致するビル。D、E地区と青空市場は今後の活用を継続検討することになっています。つまり、再開発ビル完成後は新ビルに移転するのが原則ではあるものの、「あかかべ」酒店のように新ビルへの入居を断念しても、仮設店舗で営業を継続できる可能性が残るということです。

「角打ち」は単なる立ち飲み機能だけでなく、近隣の情報交換や労働者のコミュニティ、地域の非公式なサロンの役割も担っています。都市再開発により効率性や安全性、景観の刷新ばかりが優先されると、地域コミュニティや暮らしに根差した文化が失なわれてしまうでしょう。「あかかべ」酒店には是非とも青空市場での営業を継続してもらいたいと思います。

小倉の「立ち飲み文化」

小倉の繁華街を歩いていると、あちこちで「立ち飲み」のお店が見つかります。小倉の魚町や旦過市場周辺には「老舗の角打ち」が残る一方、「ニュー角打ちスタイル」の立ち飲み店が増えているようです。女性客や若い世代も多く、社交や待ち合わせの場所、時間調整や軽く飲む場として、小倉の街に定着しているようです。

湖東

ポップな黄色の外壁に「立呑み」の赤ちょうちん、連子窓からは中の様子が窺えますので、とても入りやすいお店です。店内は明るい照明と、壁一面に並べられた一升瓶が迎えてくれます。カウンターの中はご主人がひとりで切り盛りしています。ご主人によると、以前は商社の営業マンで各地を飛び回っていましたが、家の事情で56歳で退職して地元に戻り、この店を開いて16年になるということです。このお店はご主人のお母さまが営んでいた呉服屋さんを改造したものです。店名の「湖東」はご主人の故郷、滋賀県の「琵琶湖東岸」に拠るものです。

取り敢えずは福岡の酒「田中六十五」とおでんを頼んで、しばし思索に耽ったりしていると、先客が次々と帰っていきます。やはり立ち飲みだと客の回転は速いようです。ご主人とお話ししながら、お店の名物「とりのもつ煮」を注文します。どちらも電子レンジで「チン」して温めるところは、立ち飲み屋らしくて「簡素」でいい感じです。暫くすると、先ほど帰った客のひとりが戻ってきて、また飲み始めてました。なんとも立ち飲み屋の利用は「自由」なんですね!

まとめ

老舗「角打ち」の「あかかべ」酒店が旦過市場の再開発で移転を余儀なくされ、仮設店舗での営業を強いられていることや、再開発ビルへの入居は共益費の負担が重いため見送ったことなどを知ると、小倉の角打ち文化が衰退してゆく危機感を抱きました。しかしながら「あかかべ」酒店は仮設店舗ではありますが青空市場での営業を継続していますし、小倉の街には「新しい角打ちスタイル」の立ち飲み屋が溢れています。「角打ち文化」は時代の変化に合わせて、しぶとく「小倉の街」に受け継がれているようです。