日本の建築は明治初期までは木造建築一筋の道を歩み、その構造や造形美は優れた職人の技能によって支えられてきました。近年の著しい機械化や新技術によって失われつつある伝統の技法を、宮大工の仕事を通じて再確認したいと思います。

宮大工の仕事

宮大工とは

宮大工とは、ひと言でいえば神社仏閣の新築や修繕を手がける大工のことです。技能面では、木組みなど難易度が高い手法を用いるのが特徴です。一般的な木造建築は釘や金物を使いますが、木組みはそれらを使わず凸凹に切込みを入れて木と木をはめ合わせて建物を組み上げていきます。また、知識面では、建築学だけでなく宗教学や史学といった幅広い知識が必要となります。神社仏閣の場合は木材の種類や宗派による特徴、ディテールの意匠など、知るべき知識は建築学の範囲を超越します。

宮大工の歴史

宮大工の歴史は飛鳥時代(7世紀頃)に朝鮮から来た二人の僧侶が飛鳥寺を建てたことにから始まると言われています。その後、聖徳太子もこれらの僧侶から教えを受け、法隆寺などを建立したと言われています。聖徳太子は宮大工の間では今でも神様として崇められています。昔の日本では僧侶が自らの寺社の建築や修理の大工仕事をしていたようで、つまり宮大工の先祖は僧侶だったことになります。

宮大工の技

木組み

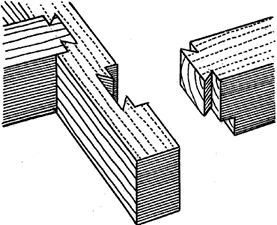

建物の骨組みにおいて、釘や金物などに頼らず木材に切り込みを施しはめ合わせて組み上げることを木組みと言います。木材加工の全ては手刻みで行います。この際「木を読む」という技能が必要となります。木の生育常態やそれぞれの木の性質を読み、どういう用途に適すのかを判断していきます。手刻みされた「継手」「仕口」と呼ばれる技術によって材と材が強固に繫ぎ合わされ、 地震の多い日本においても建物を守っています。

継手

木材の長さが十分でない場合に、木材を継ぎ足す手法を 「継手」と言います。継手の手法は「腰掛鎌継ぎ」「台持ち継ぎ」「追掛け大栓継ぎ」など70種類くらいあるとされています。これには正確に木材を削る高度な技術が要求されます。木材をはめ込み後は表面からは全くその複雑さは見えない上に、繫ぎ目も殆ど分らないくらい精巧なものです。

仕口

二つ以上の木材をある角度に接合する技術を「仕口」と言います。土台と柱のつなぎ目、梁と桁のつなぎ目などそれぞれの木材を組むときに使われ代表的な手法として「蟻掛け」があります。

屋根などの造形美

神社仏閣の屋根の曲線美は木材を加工し丁寧に曲線をつけますが、時間の経過や気温・湿度の変化などで木材自体が反ることまで計算されており、その絶妙なバランスと美しさは海外の建築家・芸術家からも絶賛されています。多くの海外旅行者がこぞって寺院に出向くのは、建築物としての美しさを実際に見たい欲求があるからなのでしょう。また、建物に特殊な装飾を施すこともありますので、芸術的な表現力も必要となってきます。

竹中大工道具館

竹中大工道具館とは

竹中大工道具館は、木造建築の高度な技術と職人の技能を支えた「大工道具」を民族遺産として収集・保存・研究・展示し、後世に伝えることを目的に1984年(昭和59年)設立されました。新幹線新神戸駅から徒歩3分の距離にもかかわらず緑豊かな場所です。建物は地上は1階にとどめ、地下2階として存在感を抑えています。敷地にあった茶室は残し樹木の伐採も最低限としています。

和風門と和モダンな雰囲気の本館建物です。構造は鉄筋コンクリート造・鉄骨造ですが、内外装の随所に伝統の意匠を採用しています。

展示概要

展示構成は、①大工道具の歴史や種類、しくみを紹介する「歴史の旅へ」②「道具と手仕事」③「世界を巡る」④道具や手仕事の美を感じさせる「名工の輝き」⑤「和の伝統美」⑥ものづくりの心を棟梁の仕事を通して伝える「棟梁に学ぶ」⑦木を十分にいかす知恵の数々の「木を生かす」の7つのテーマに分類されています。

継手

この施設の特徴のひとつに、実際に触って確認できる展示も行われているがあります。複雑な様々の継ぎ手の模型が展示されており、来場者はその複雑さや強固な接合を確認することができます。

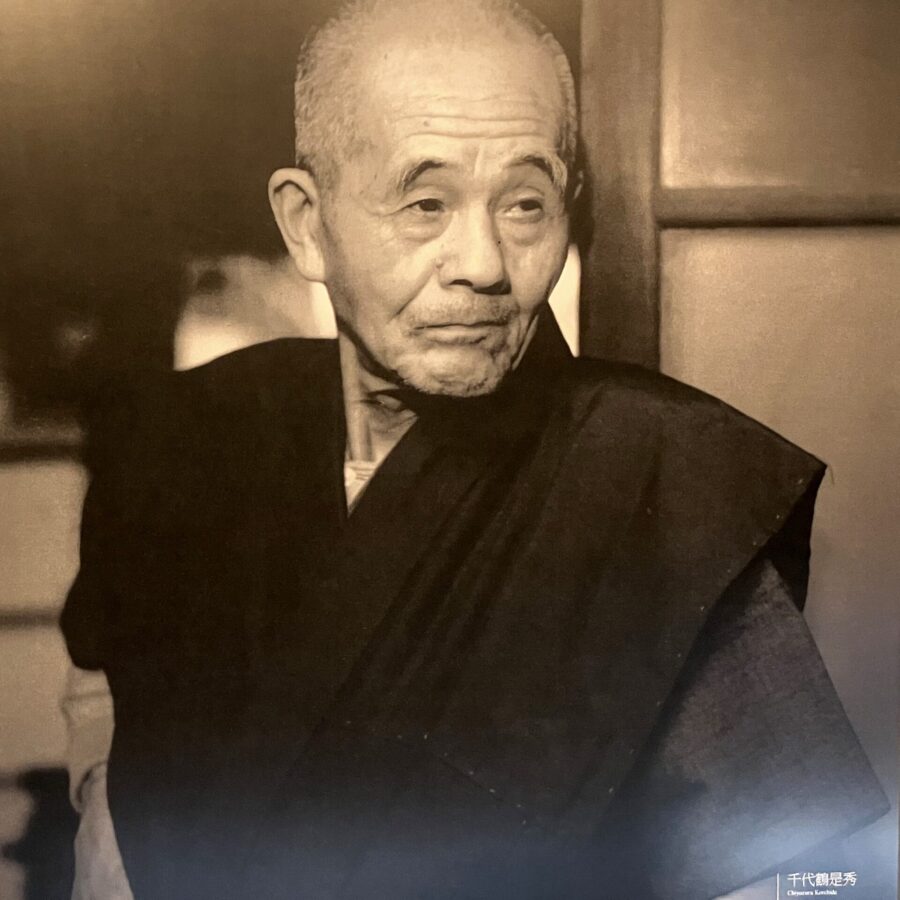

宮大工と名工

宮大工とその大工道具を作る工匠たちとの交流のエピソードなども紹介されていました。宮大工としていい仕事をするためには、いい大工道具が必要になるということで、宮大工と大工道具の工匠はお互いに信頼と尊敬を持っていたようです。

木工室

地下2階には木工室があって、毎週末や指定日に木工教室や包丁砥ぎ教室などが催されています。この日も「ちょこっと木工」が開催されていました。

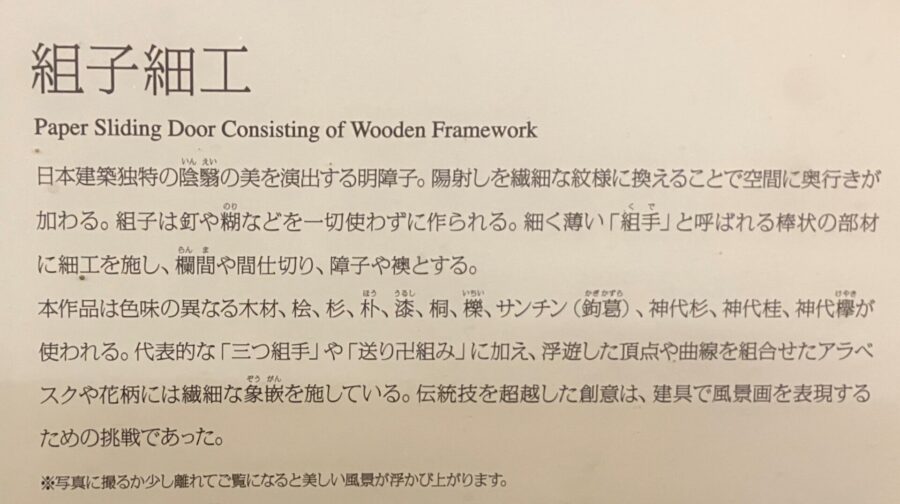

組子細工

美しい風景が浮かび上がる組子細工が展示されていました。色味の異なる様々な木材を使い、組み方を工夫することで繊細な風景画を表現しています。

付帯施設

付属建物として別棟で休憩室と中庭が整備されていました。

企画展

常設展とは別に入口すぐのホールで企画展が開催されています。訪問した際は「欄間」がテーマで様々な欄間が展示されていましたが、すごく厚い板厚の透かし彫りの「宮島」は圧巻でした。

「宮島」を少し調べてみますと、巨匠川原啓秀氏の作品で昭和8年頃に菊水楼という料亭に納められたものだそうです。菊水楼は谷崎潤一郎の「細雪」にも登場するすき焼き専門の料亭ですが、戦時の空襲で焼失してしまいます。ところがこの欄間だけは焼失を免れ、2013年(平成25年)に川原啓秀氏の孫の元へ届けられたといいます。

まとめ

現在宮大工の継承者は100名程度といわれています。国宝や重要文化財級の修復をできるのは全国でも5社程度です。伊勢神宮が式年遷宮を行うのも伝統技能の継承を図ることが目的のひとつともいわれています。竹中大工道具館が「大工道具」という切り口から木造建築に関する技能を展示紹介するのは素晴らしいことだと思います。アクセスもいいので皆さん一度訪れてみてはいかがでしょう。

竹中大工道具館を見学した後、新神戸駅で綺麗な虹を見ました。伝統技能の継承の未来はきっと明るいと思いました。